- ★Google+

- ★Hatena::Bookmark

(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の基盤技術開発プロジェクトに取り組んでいる、東京薬科大学渡邉一哉教授らのグループはこのたび、微生物を利用した創電型の廃水処理に適した微生物燃料電池装置を開発。実験室サイズの装置(容積約1リットル)を用いた模擬廃水処理実験により、従来方式の廃水処理法である活性汚泥法と同等の処理速度を確認した。この実験結果は、微生物燃料電池(※)の廃水処理性能が実用レベルに達したことを示すもの。この事業の成果により、汚濁廃水中の有機物から電気エネルギーが回収されるだけでなく、活性汚泥法よりも少ないエネルギーでの処理が可能となることから、まったく新しい創電型の廃水処理に繋がることが期待される。

1.背景

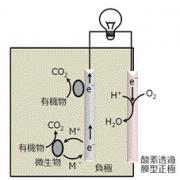

現在、生活下水や工場廃水の処理には活性汚泥法という微生物処理法が広く用いられている。しかし、活性汚泥法は、曝気(微生物に酸素を供給すること)に多大な電気エネルギーを消費し、また電力供給が止まると処理ができなくなるという問題を抱えている。一方、21世紀になって有機物を分解して電気を発生させる微生物(発電菌)が発見され、このような微生物を使った微生物燃料電池(図1)※が考案された。この装置を廃水処理に適用すると、汚濁廃水中の有機物からも電気エネルギーが回収され、また曝気も不要であるため、省エネ型の廃水処理が可能になると期待されている。しかしこれまでの技術では、従来の活性汚泥法に比べ、微生物燃料電池法の廃水処理性能が低い(数分の1程度)ことが問題となっていた。

2.今回の成果

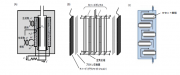

今回、NEDOの委託事業「グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基盤技術開発プロジェクト・微生物触媒による創電型廃水処理基盤技術開発(PL:東京大学橋本和仁教授)」における、東京大学、東京薬科大学、積水化学工業株式会社、パナソニック株式会社による共同開発において、東京薬科大学生命科学部応用生命科学科の渡邉一哉教授らは、廃水処理に適した新たな微生物燃料電池装置を開発した。具体的には、絶縁膜(プロトン交換膜)を挟んで正極と負極を一体化した“カセット電極”を作成し、このカセット電極を微生物反応槽に複数挿入することで、スラローム型流路を形成した微生物燃料電池である(図2)。

実験室サイズの本形式の装置(容積約1 リットル)を用いた模擬廃水処理実験において、水滞留時間9時間、有機物処理速度1.3 kg-COD m-3 day-1という効率を達成した。この効率は、並行して行った活性汚泥法による模擬廃水処理実験の効率と同等のものであり、微生物燃料電池式の廃水処理性能が実用レベルに達したことを示すものである。

3.今後の予定

今後、スケールアップ技術開発や低コスト電極製造技術の開発、ベンチスケールでの実証実験など、この技術の実用化に向けた技術開発を進めていく。

【参考:用語解説】

※微生物燃料電池(図1)

微生物の代謝能力を利用して有機物などの燃料を電気エネルギーに変換する装置。正極(カソード)と負極(アノード)を設置し、負極では投入された燃料(主に有機物)が微生物により酸化分解されて発生する電子を電極で回収する。その電子は外部回路を経由して正極に移動し、正極での酸化剤(主に酸素)の還元反応により消費される。負極の化学反応と正極の化学反応の電位差に従い電子が流れるので、その際の電位差と電子流量(電流量)の積に相当するエネルギーが外部回路において得られる。

▼研究内容に関する問い合わせ先

東京薬科大学 生命科学部 生命エネルギー工学研究室 教授 渡邉一哉

TEL: 042(676)7079

FAX: 042(676)5190

Email: kazuyaw@toyaku.ac.jp

研究室URL: http://logos.ls.toyaku.ac.jp/~bioenergy1/

〒192-0392 東京都八王子市堀之内1432-1

▼その他NEDO事業に関する一般的な問い合わせ先

NEDO 広報室 担当: 田窪、遠藤

TEL: 044-520-5151

E-Mail: nedo_press@ml.nedo.go.jp

▼本件に関する報道関係の方の問い合わせ先

NEDO 環境部 担当:山野、高木

TEL: 044-520-5252

E-Mail: green@ml.nedo.go.jp

東京薬科大学 総務課(法人・広報担当)大坪、松本、葛西

TEL: 042-676-1649

E-Mail: kouho@toyaku.ac.jp

大学・学校情報 |

|---|

| 大学・学校名 東京薬科大学 |

|

| URL https://www.toyaku.ac.jp/ |

| 住所 東京都八王子市堀之内1432-1 |

| 学長(学校長) 三巻 祥浩 |

大学探しナビで東京薬科大学の情報を見る

大学探しナビで東京薬科大学の情報を見る