フランス国立図書館所蔵の敦煌文書「ペリオコレクション」の科学分析アーカイブを公開 ~古代中国研究の重要なデータが明らかに――龍谷大学

「ペリオコレクション」とは、20世紀初頭に敦煌莫高窟において「敦煌文書」と呼ばれる数万点にのぼる大量の文書が発見され、東洋学者のポール・ペリオが、その一部をフランスへ将来した文献等資料のこと。貴重なコレクションであるため、これまで科学的な分析はされてこなかった。今回の研究プロジェクトでは、破壊的な分析手法以外の手法を開発・適用することにより、これまでなされていなかった大規模な文書分析が実現した。

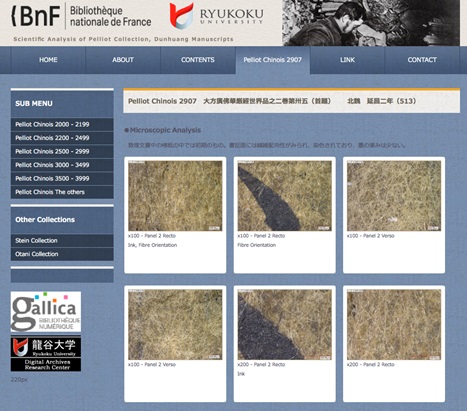

龍谷大学古典籍デジタルアーカイブ研究センターは、2012年から2年間、フランス国立図書館において、敦煌文書コレクションである「ペリオコレクション」の科学的な方法による分析を行った。この分析では、高解像のデジタル顕微鏡などを用いて文書の材質調査が行われ、このたび、分析データをインターネット上で広く公開する。

1.敦煌文書について

20世紀初頭に、敦煌莫高窟で「敦煌文書」と呼ばれる数万点にのぼる大量の文書が発見された。この「敦煌文書」の発見は、「敦煌学」と呼ばれる新たな研究分野が生み出される程の大きな発見であり、古代中国の仏教、文化、経済などを知るうえで貴重な資料として、これまでに文系的なさまざまな研究がなされてきた。

2.分析内容について

大変貴重なコレクションであり、資料の一部を採取する等の破壊をともなうような科学分析は、あまり行われていなかった。今回の研究プロジェクトでは、高解像のデジタル顕微鏡などを用いた「非破壊」の分析手法を適用することによって、これまでなされてこなかった大規模な文書分析を実現した。

この調査は、紙を中心とした古文書の材料に焦点を当てたものだが、従来研究とは全く異なる視点からのアプローチである。紙は、紀元前1世紀頃に中国で発明されたとされているが、紀元前後に作られた紙は、発掘調査によって少数が発見されているだけである。従って、数万点にもおよぶ敦煌文書に使用されている紙は、およそ5世紀から11世紀初頭までの古代の紙の姿を残した紙の巨大コレクションである。

今回、この敦煌文書の紙を大規模に分析したことによって、従来研究ではわからなかったさまざまなことが明らかにされた。主要な分析結果は以下のとおり。

●結果例1

隋代や唐代に書写された仏教経典に使用された紙は、従来は麻の繊維から作られた麻紙として認識されていたものが、この分析によって楮(構または桑)の繊維で作られた楮紙であることが明らかになった。

●結果例2

繊維分析によって、中国北部を領土とした北魏時代から西魏時代の文書の多くが麻紙でできており、中国の南北に渡る領土を支配した北周時代から盛唐時代の文書の多くが楮紙で、西暦755年から763年にかけて起こった安史の乱を境にして、中唐以降北宋時代までの文書の紙のほとんどが麻紙に変わった。

●結果例3

製紙が始まった原始の紙は布を砕いたものを原料として紙を作っていたことが知られているが、そのようなボロ布を原料に使って作られた紙(ラグペーパー)が敦煌文書からも見つかった。そして、このような原始的なラグペーパーが10世紀に書写された文書からも見つかった。(画像2参照)

●結果例4

日本の和紙には米粉を填料として入れた紙が少なからず存在するが、隋代以降の敦煌文書の紙の中に澱粉が存在するものが確認された。(画像3参照)

この薄くて軽い情報記録メディアである紙は、日本にも6世紀頃にその製法が伝わっており、日本の奈良・平安時代の古文書の紙との関連性についても非常に興味深い。

現在、220点の敦煌文書についての2,800点の顕微鏡画像が公開されている。しかし、まだすべてのデータが公開されていないので今後もデータは追加していく予定。

なお、本アーカイブデータは、以下のURLで12月18日より公開している。

http://www.afc.ryukoku.ac.jp/pelliot/index.html

▼本件に関するお問い合わせ先

龍谷大学学長室(広報) 田中

TEL: 075-645-7882

E-mail: kouhou@ad.ryukoku.ac.jp