- ★Google+

- ★Hatena::Bookmark

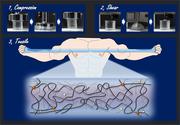

関西大学化学生命工学部の宮田隆志教授の研究グループは、従来利用されている汎用的方法で壊れない丈夫なゲル(タフゲル)の合成に成功しました。このタフゲルは80~95%が水であるにもかかわらず、押しつぶすことができず、ナイフでも切断できず、さらによく伸びるといった優れた力学物性を示します。ゲルの最大の弱点である低い力学強度を克服する画期的な方法として、医療・環境・エネルギー分野等での応用展開が期待できます。

【本件のポイント】

・つぶれない、切れない、よく伸びる"タフゲル"の開発に成功

・さまざまな高分子に活用できる簡単で普遍的な方法の発見

・ゲルの弱点を克服し、実用化の壁を克服して、多彩な応用が可能

ゲルは、食品や紙おむつ、コンタクトレンズなど身の回りに利用されているだけではなく、薬物放出や細胞培養などの医療分野における最先端材料として世界中で研究されています。しかし、一般に利用されているゲルは多量の水を含んだゲル(ハイドロゲル)が多く、低い力学強度がゲルの実用化を阻んでいます。

一方、人間の体も体重の約60%が水からなるゲルです。しかし、このような自然界のゲルは通常の合成ゲルとは異なり、適材適所で必要に応じた力学物性を発揮します。例えば、軟骨細胞は多糖類やタンパク質からなるゲルですが、強靱で耐久性があり、優れた力学物性を示します。そこで、さまざまなコンセプトに基づいて、優れた力学物性をもつゲルの合成が世界中で試みられています。代表的なタフゲルとしては、滑る架橋点を導入した環動ゲルや高分子と無機材料からなるナノコンポジットゲル、硬くて脆い網目と柔らかくて伸びる網目からなるダブルネットワークが知られています。

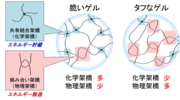

今回開発したゲルは、上記のような特殊な分子構造を必要とせず、従来の汎用的なラジカル重合の条件を最適化するだけで簡単に合成できます。その条件は、重合時のモノマー濃度を高く、架橋剤含有率を低くするといった簡単なもので、従来合成されてきたさまざまなゲルに適用できます。この条件でゲルを合成すると、架橋剤に基づく化学架橋だけではなく、高分子鎖の絡み合いによる物理架橋を導入でき、この絡み合い架橋によるエネルギー散逸に基づいて優れた力学物性を示します。今回はゲルとして最も汎用的なポリアクリルアミドだけではなく、医療分野でも実用化されている生体適合性高分子からもタフゲルを合成することに成功しました。汎用性が高く普遍的な方法として、ゲルの弱点であった低い力学強度を克服でき、ゲル材料の幅広い実用化につながると期待できます。

なお、本研究成果は、2021年4月9日(金)に英国Nature Publishing Group発行の「NPG Asia Materials」にオンライン掲載され、同誌ホームページのトップページを飾りました。

【本件に関するお問い合わせ先】

化学生命工学部教授 宮田 隆志

TEL: 06-6368-0949

E-mail: tmiyata@kansai-u.ac.jp

▼本件の詳細▼

・関西大学プレスリリース

https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2021/No4.pdf

・つぶれない、切れない、よく伸びる"タフゲル"の開発に成功

・さまざまな高分子に活用できる簡単で普遍的な方法の発見

・ゲルの弱点を克服し、実用化の壁を克服して、多彩な応用が可能

ゲルは、食品や紙おむつ、コンタクトレンズなど身の回りに利用されているだけではなく、薬物放出や細胞培養などの医療分野における最先端材料として世界中で研究されています。しかし、一般に利用されているゲルは多量の水を含んだゲル(ハイドロゲル)が多く、低い力学強度がゲルの実用化を阻んでいます。

一方、人間の体も体重の約60%が水からなるゲルです。しかし、このような自然界のゲルは通常の合成ゲルとは異なり、適材適所で必要に応じた力学物性を発揮します。例えば、軟骨細胞は多糖類やタンパク質からなるゲルですが、強靱で耐久性があり、優れた力学物性を示します。そこで、さまざまなコンセプトに基づいて、優れた力学物性をもつゲルの合成が世界中で試みられています。代表的なタフゲルとしては、滑る架橋点を導入した環動ゲルや高分子と無機材料からなるナノコンポジットゲル、硬くて脆い網目と柔らかくて伸びる網目からなるダブルネットワークが知られています。

今回開発したゲルは、上記のような特殊な分子構造を必要とせず、従来の汎用的なラジカル重合の条件を最適化するだけで簡単に合成できます。その条件は、重合時のモノマー濃度を高く、架橋剤含有率を低くするといった簡単なもので、従来合成されてきたさまざまなゲルに適用できます。この条件でゲルを合成すると、架橋剤に基づく化学架橋だけではなく、高分子鎖の絡み合いによる物理架橋を導入でき、この絡み合い架橋によるエネルギー散逸に基づいて優れた力学物性を示します。今回はゲルとして最も汎用的なポリアクリルアミドだけではなく、医療分野でも実用化されている生体適合性高分子からもタフゲルを合成することに成功しました。汎用性が高く普遍的な方法として、ゲルの弱点であった低い力学強度を克服でき、ゲル材料の幅広い実用化につながると期待できます。

なお、本研究成果は、2021年4月9日(金)に英国Nature Publishing Group発行の「NPG Asia Materials」にオンライン掲載され、同誌ホームページのトップページを飾りました。

【本件に関するお問い合わせ先】

化学生命工学部教授 宮田 隆志

TEL: 06-6368-0949

E-mail: tmiyata@kansai-u.ac.jp

▼本件の詳細▼

・関西大学プレスリリース

https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2021/No4.pdf

▼本件に関する問い合わせ先 |

|

本文記載の問い合わせ先まで | |

【発信元】総合企画室広報課 寺崎、木田、久保 | |

住所 | : 大阪府吹田市山手町3-3-35 |

TEL | : 06-6368-0201 |

FAX | : 06-6368-1266 |

大学・学校情報 |

|---|

| 大学・学校名 関西大学 |

|

| URL https://www.kansai-u.ac.jp/index.html |

| 住所 大阪府吹田市山手町3-3-35 |

| 学長(学校長) 高橋 智幸 |

大学探しナビで関西大学の情報を見る

大学探しナビで関西大学の情報を見る