東洋大学の研究資源を、企業や学外の研究者に開放!『朝霞研究機器共同利用センター』の学外共同利用を10月1日より開始します

昨今、文部科学省が「研究設備・機器の共用推進に向けたガイドライン」を策定するなど、大学が所有する研究機器において、学外との共同利用が進められています。こうした流れを受け、本学では2024年に本センターを設置。共同利用を通じ、学内外の研究者との連携を強化し、さらなる研究力の向上を図るため、利用環境の整備を進めてきました。

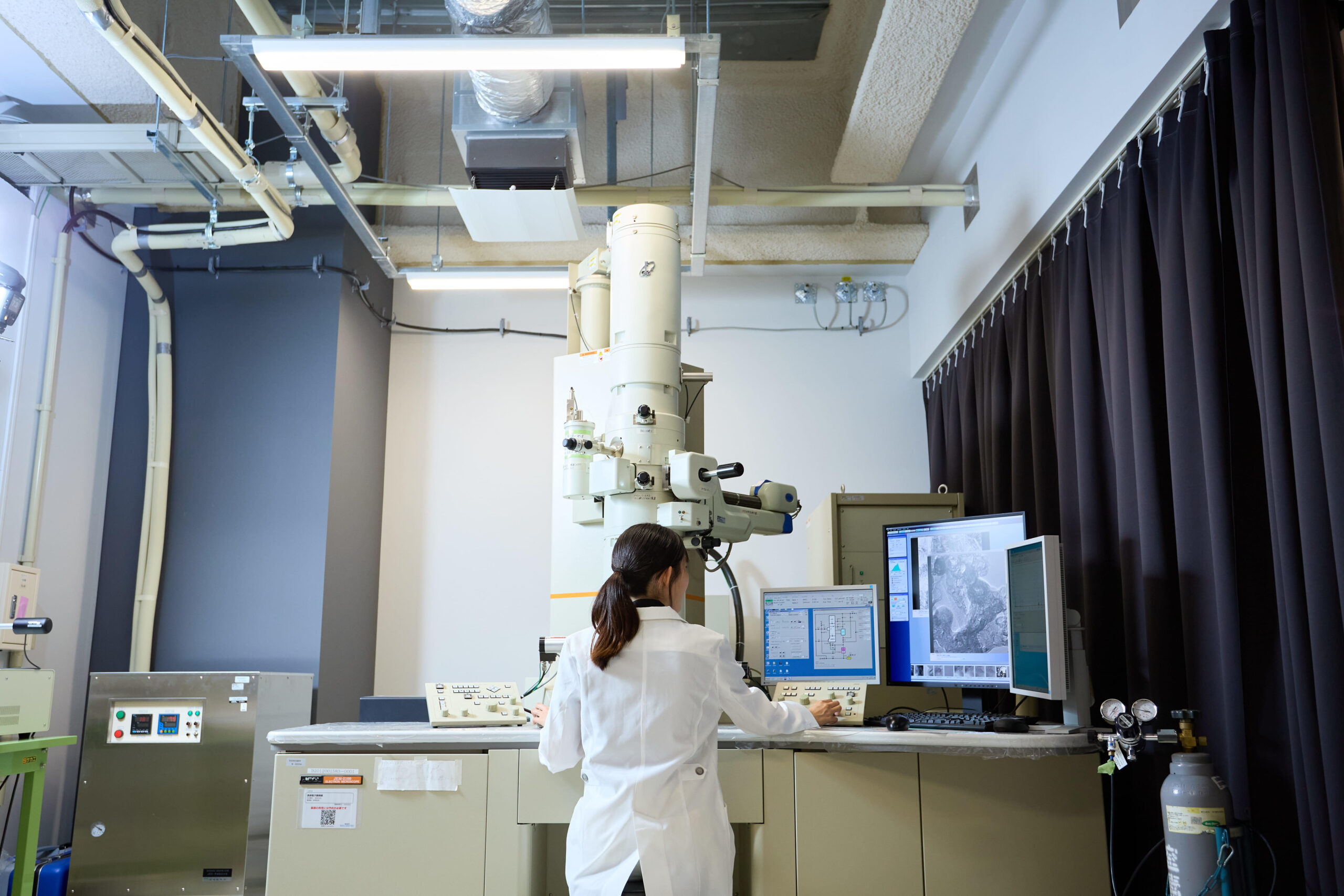

本センターを置く埼玉県朝霞キャンパスは、「生命(いのち)と食」の研究拠点として、多様な社会課題に挑む研究を推進しています。例えば、極限環境微生物の基礎・応用研究等から、気候変動による植物の多様性の損失や生態系の変化など、独自性の高い研究が行われています。本センターでは、それらの研究を支えている様々な研究機器の一部(約30台)において、学外研究者、研究機関、企業等との共同利用が可能になります。「生体情報部門」「エンジニアリング部門」「形態解析部門」「機器分析部門」の4つの部門で、幅広いターゲットに対応できる各種分析機器を揃えます。各部門には、機器に精通する「研究技術員」を配置し、利用のサポートから機器のメンテナンスまでを行います。利用者の方に安心してご利用いただける環境です。

■今後の展望:研究機関としての新たな価値の創造、東洋大学の「哲学」に基づく研究を発信

本センターは、様々な分野の研究者同士が知を共有し合うオープンマインドな交流の場としても、研究機関としての新たな価値を創造してまいります。東洋大学は、創立者である井上円了の「諸学の基礎は哲学にあり」の精神のもとで、すべての研究において、「哲学」、特に倫理観を重視しています。本センターを通じて、本学のこのような研究の姿勢を多くの方に知っていただきたいと考えています。

<センター長 生命科学部 生命科学科 教授 川口英夫のコメント>

朝霞キャンパスで推進されている気候変動や食の安全といった社会課題の解決に向けた研究には、最新の機器の活用も重要です。本センターでは、人や動植物・微生物を対象とした研究から食材や新規材料の開発まで、幅広い分野を横断する研究を支援できます。学内にとどまらず企業や研究機関の皆さまにとっても、自らの課題に即した研究を推進するための場として活用いただければと考えています。研究者・企業・学生が知を掛け合わせる場として、新しい研究テーマや社会的価値がここから生まれることを期待しています。

東洋大学の研究機器の有効活用と研究力の向上をはかり、学内外の研究者・研究機関・企業等との連携による新たな知の創出と社会課題の解決を目指す研究施設です。

名称:朝霞研究機器共同利用センター

場所:東洋大学朝霞キャンパス2号館7階

埼玉県朝霞市岡48-1 東武東上線「朝霞台」駅、JR武蔵野線「北朝霞」駅より徒歩10分

TEL: 048-468-6853(月~金 9:30~13:00、14:00~16:45 ※祝祭日・大学の休日を除く)

WEB: https://sites.google.com/toyo.jp/rfc-asaka-external/home

対象の研究機器は、下記の手順でご利用いただけます。

1)利用希望を申請

下記利用申請フォームに、必要事項を入力いただきます。担当者が内容を確認し、ご連絡いたします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFvWDWea63FLUwINsgwyYLRyreXP_2dyHG7Dmr65SGfsJ4nQ/viewform

2)支援ミーティングを実施

利用申請に基づき、研究機器の利用に関するヒアリングを行います。あわせて、利用条件等を確認します。

3)利用講習会&理解度チェック

利用者の方には、対象機器の利用講習会を受講いただきます。(一部の機器はオンデマンドで実施)

受講いただいたのち、理解度チェックを行い、一定の理解度が確認できると利用可能となります。

4)利用申請書の提出と利用日時の確定

利用申込書をもとに、予約状況を確認します。利用日時の確定後に、利用許可書を発行します。

5)機器利用の開始

利用者の方は、本センターの事務室で受付後、利用を開始いただけます。

6)報告書の提出

利用者の方は、利用終了後に報告書を提出いただきます。利用時間に基づき、使用料が発生します。

「生体情報部門」「エンジニアリング部門」「形態解析部門」「機器分析部門」の4つの部門で、幅広いターゲットに対応できる各種分析機器が揃います。食品、化合物、動植物、微生物など、多様な物質の分析が可能となる、充実した研究環境を整備しています。各部門には、機器に精通する「研究技術員」を配置し、利用のサポートを行ってまいります。共同利用が可能な機器一覧は、Webサイトに記載の機器リストをご覧ください。

本件に関するお問い合わせ先

東洋大学 総務部広報課

- mlkoho@toyo.jp