血糖値が合図!必要なときにだけ効くインスリンで低血糖を防ぐ ― 城西大学薬学部などの国際共同研究チームが開発

インスリンは血糖値を下げるホルモンであり、現在でも糖尿病治療に欠かせない薬剤として広く使われている。インスリンは食後に血糖値が上がることを見込んで自己注射されるが、その見込みを誤ったり、食事のタイミングがずれたりすると、インスリンが効きすぎて低血糖になることがある。インスリンによる低血糖はとても危険で、重度の場合には心疾患や昏睡に至ることもある。

このため、「必要なときにだけ効くインスリン」を実現することは、長年にわたって薬学研究者が追い求めてきた夢であり、現在でも世界中で盛んに研究が続けられている。

【研究成果】

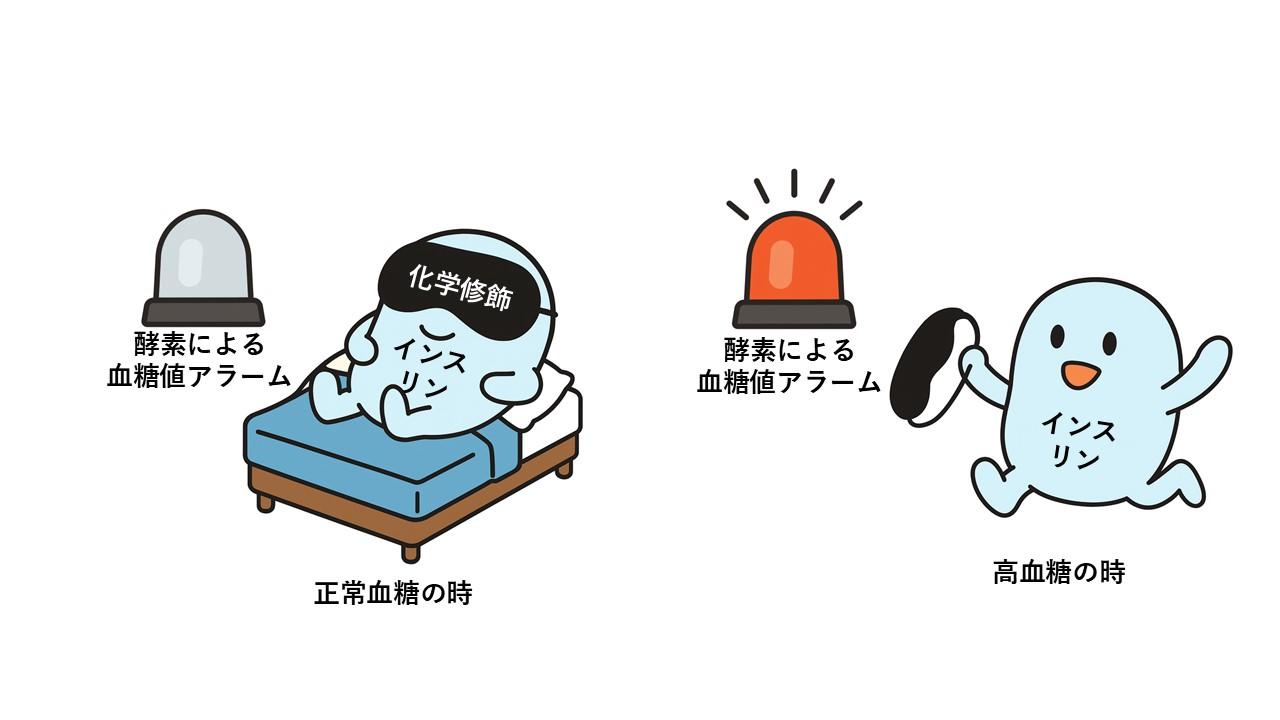

研究チームは「必要なときにだけ効くインスリン」を実現するために、インスリンに特別な化学構造を付加してその作用を一時的に抑えた。これは化学修飾という”アイマスク”をかけて、インスリンを眠らせたような状態にたとえることができる(図1)。

インスリンが必要なとき、すなわち高血糖のときに眠ったインスリンを起こす役割を担うのが、グルコースオキシダーゼという酵素である。この酵素は血糖値の本体であるブドウ糖(グルコース)を酸化するときに、同時に過酸化水素を作り出す。この過酸化水素がインスリンに取り付けられた化学修飾部位を分解し、インスリンが元の姿に戻ることで血糖値を下げる作用が回復する。つまり、この酵素は”アラーム”のような存在であり、血糖値が高いほどアラームの音が大きくなり、眠っていたインスリンを起こして働かせることができる。

この眠ったインスリン(化学修飾インスリン)とアラーム役の酵素を溶かした注射液を高血糖の動物に投与すると、血糖値が低下する効果が確認された。一方、正常血糖の動物に投与しても血糖値は変わらず、低血糖を起こしにくいことが示された。以上の結果から、インスリンが必要とされる高血糖時にのみ作用する、新しいタイプの安全なインスリン製剤の設計が実現できたといえる。

【機構の詳細】

本研究では、超速効型インスリンであるインスリンアスパルトを、ホウ素を含む官能基で化学的に修飾し、プロドラッグとした(図2)。このプロドラッグを酵素(グルコースオキシダーゼ)とともに溶解することで、注射液とした。これを皮下投与すると、グルコースオキシダーゼの触媒作用によりグルコースの酸化反応が進行し、それと同時に過酸化水素(H₂O₂)が生成する。このH₂O₂はプロドラッグのホウ素部位と化学反応し、引き続く分解反応により、元のインスリンアスパルトが再生される。このとき、H₂O₂の生成量は血中グルコース濃度に依存するため、結果として血糖値依存的なインスリンアスパルトの再生が可能になる。

【本研究の特徴】

「必要なときにだけ効くインスリン」として血糖値に応答してインスリンを放出する製剤はこれまでにも数多く報告されてきたが、いずれにも課題があり、実用化には至っていない。

従来の製剤では、血糖値の感知、インスリンの保持・放出などの一連の機構を実現するために、カプセルやゲルにインスリンを閉じ込める方法が主流だった。しかし、カプセルやゲルを用いる場合には、それ自体を均一に作る必要があり、さらにインスリンの取り込み量や放出速度を厳密に調整しなければならないため、製造が複雑になるという課題があった。加えて、カプセルやゲルを用いた製剤は自己注射では針が詰まりやすく、実用化には適していなかった。

これに対し本研究の製剤は、化学修飾インスリンと酵素を水に溶かすだけで機能し、液体製剤として扱える点で大きく異なる。糖を検知してインスリンを放出するという複雑な仕組みを、成分を溶解したシンプルな注射液で実現できるのは大きな特徴である。液体製剤であるため製造が容易で、さらに細い針でも注射できるという利点もある。

本研究は、安全性、製造の簡便さ、そして自己注射の利便性を兼ね備えた、実用化に向けて有望なアプローチといえる。

【今後の展望】

今回の成果は、低血糖を起こしにくく、安全で使いやすいインスリンの実現に大きく近づくものと期待される。今後は、血糖値の変化に素早く反応できるように応答速度の改善が進められるほか、長期的な使用における安全性や安定性の検証も行われる予定。

さらに、「眠っていたインスリン」を起こす仕組みは、糖尿病にとどまらず、必要なときにだけ薬を作用させる”スマート医薬品”の開発にも応用できる可能性がある。がんや炎症性疾患など、副作用が課題となる病気に対しても同じコンセプトが展開できるかどうか注目されている。

研究チームは、この「薬を眠らせ、必要なときだけ起こす」という技術が、今後の医薬品開発における新たな展開につながると期待している。

【謝辞】

本研究は、日本学術振興会 科学研究費補助金(22K06552)の助成を受けた。

【引用論文】

1) G. Wohlfahrt et al., Acta Crystallogr. D, 55, 1999, 969-977.

2) V. I. Timofeev et al., Acta Crystallogr. F, 66, 2010, 259-263.

3) G. J. Bekker et al., J. Cheminform., 8, 2016, 42.

【論文情報】

・掲載誌: Chemical Science, 16, 2025, 16645-16658.

・DOI: https://doi.org/10.1039/d5sc02817e

・タイトル: Fully dissolved glucose-responsive insulin delivery system based on a self-immolative insulin prodrug and glucose oxidase

・著者名: Satoshi Kitaoka, Minori Kojima, Miho Koita, Hiroki Koyama, Chisato Mori, Mako Okabe, Ryusei Ando, Kaede Kobayashi, Ryo Watanabe, Yuki Takano, Tony D. James, Yuya Egawa

▼本件に関する問い合わせ先

<研究に関すること>

城西大学薬学部 教授 江川 祐哉(エガワ ユウヤ)

TEL: 049-271-7957

E-mail: yegawa@josai.ac.jp

<報道に関すること>

城西大学広報課

住所: 埼玉県坂戸市けやき台1-1

TEL: 049-271-7543

E-mail: koho@stf.josai.ac.jp