神田佐野文庫企画展 「西周と幕末洋学の転換」 開催

(最終更新日:

)

神田外語大学(千葉市美浜区/学長:宮内孝久)附属図書館は、2025年11月5日(水)から14日(金)にかけて、神田佐野文庫企画展「西周と幕末洋学の転換」を開催します。本展では、幕末の本格的な西洋研究機関・蕃書調所において、蘭学から英学への転換を最初に実践した西周の足跡を、神田佐野文庫に収められた貴重資料とともに紹介します。幕末から明治へと続く洋学の大きな変化を、資料を通じて考察します。また11月5日(水)には神田外語大学外国語学部教授・日本研究所所長の町田明広、本展示を監修した本学日本研究所客員教授・京都大学名誉教授の松田清、さらにグローバル・リベラルアーツ学部准教授の上野太祐によるシンポジウムを開催します。

■神田佐野文庫企画展「西周と幕末洋学の転換」 概要

・展示会

主 催

神田外語大学附属図書館

期 間

2025年11月5日(水)~14日(金) 10:00~16:00

※11月8日(土)、11月9日(日)は休館

※神田外語大学1号館2F 総務部にて入構手続きが必要です。

会 場

神田外語大学附属図書館 展示室(神田外語大学7号館1階/千葉県千葉市美浜区若葉1丁目4−1)

料金/入場料

無料

監 修

松田 清(神田外語大学 日本研究所客員教授、京都大学名誉教授)

問合せ

附属図書館 ℡ 043-273-1192

期 間

2025年11月5日(水)~14日(金) 10:00~16:00

※11月8日(土)、11月9日(日)は休館

※神田外語大学1号館2F 総務部にて入構手続きが必要です。

会 場

神田外語大学附属図書館 展示室(神田外語大学7号館1階/千葉県千葉市美浜区若葉1丁目4−1)

料金/入場料

無料

監 修

松田 清(神田外語大学 日本研究所客員教授、京都大学名誉教授)

問合せ

附属図書館 ℡ 043-273-1192

初日の11月5日(水)には日本研究所主催のシンポジウムを開催します。

本シンポジウムでは、西周の生涯や思想を通して幕末の洋学の展開を多角的に捉え、展示内容と連動した発表が行われます。

・シンポジウム

主催

神田外語大学 日本研究所

日時

2025年11月5日(水) 12:30〜14:40

会場

神田外語大学4号館4-401

登壇者

町田 明広(外国語学部教授・日本研究所所長)

松田 清(日本研究所客員教授・京都大学名誉教授)

上野 太祐(グローバル・リベラルアーツ学部准教授)

プログラム

報告①「西周の生涯と和製漢語」町田 明広

報告②「蕃書調所における英学」松田 清

鼎談「西周と幕末洋学の転換」町田 明広・松田 清・上野 太祐

参加

無料・事前申込不要

問合せ

日本研究所 TEL 043-273-1389

■展示監修者 松田清による解説

明治時代の啓蒙思想家・哲学者として名高い西周(にし・あまね、1829∼1897)は、文久2年(1862)オランダ留学に出発。ライデン大学フィッセリング教授のもとで、政治学・経済学・法学および哲学を学び、ホフマン教授編『大学 和字旁訓』刊行に協力しました。慶応元年(1865)帰国後、開成所教授ついで徳川慶喜側近となり、フィッセリング口述の『万国公法』(国際法)を翻訳しました(のち明治元年刊)。

明治維新後、沼津兵学校初代校長を経て、新政府の陸軍省参謀局に属し、兵語辞典編纂、軍人勅諭起草などを手がけました。この間、『百一新論』(明治7年3月刊)において、「ヒロソヒー」の訳語「哲学」を創出し、論理学の入門書『致知啓蒙』を出版(明治7年7月)。また、『明六雑誌』において、「洋字をもって国語を書するの論」を発表するなど、啓蒙的論文を次々に発表しました。

西周助(明治2年に西周と改名)は津和野藩医の子に生まれ、4歳で父から『孝経』、6歳で祖父から四書(『大学』『論語』『孟子』『中庸』)の素読を受け、20歳で藩校養老館句読(儒学助教)となりました。嘉永6年(1853)、25歳の時、ペリー来航に際し、藩から江戸に派遣されましたが、オランダ語を学び兵書を読むために脱藩。安政2年(1855)、蘭学者手塚律蔵の塾に入り、蘭書『ヘンチーヤンチー』(問答体理科入門書)を読破。翌年、手塚の命により、アメリカ帰りの中浜万次郎から英語の発音を学び、手塚所蔵のホルトロップ『英蘭辞書』をたよりに英書を読みました。

安政4年(1857)5月、幕府の洋学研究機関・蕃書調所に教授手伝並(講師)として採用され、並みいる蘭学者の中で最初に、英語文献の翻訳に取り組みました。万延元年(1860)の幕府遣米使節の際、米国留学を希望しましたが果たせず、文久2年(1862)、同年の同僚津田真一郎(のち真道)とともに、オランダ留学の命を受けることができました。

本展示では、西周が英学の開拓者として果たした大きな役割に注目し、神田佐野文庫所蔵の貴重資料32点を通して、蘭学から英学への転換期における洋学の諸相を考察します。

明治維新後、沼津兵学校初代校長を経て、新政府の陸軍省参謀局に属し、兵語辞典編纂、軍人勅諭起草などを手がけました。この間、『百一新論』(明治7年3月刊)において、「ヒロソヒー」の訳語「哲学」を創出し、論理学の入門書『致知啓蒙』を出版(明治7年7月)。また、『明六雑誌』において、「洋字をもって国語を書するの論」を発表するなど、啓蒙的論文を次々に発表しました。

西周助(明治2年に西周と改名)は津和野藩医の子に生まれ、4歳で父から『孝経』、6歳で祖父から四書(『大学』『論語』『孟子』『中庸』)の素読を受け、20歳で藩校養老館句読(儒学助教)となりました。嘉永6年(1853)、25歳の時、ペリー来航に際し、藩から江戸に派遣されましたが、オランダ語を学び兵書を読むために脱藩。安政2年(1855)、蘭学者手塚律蔵の塾に入り、蘭書『ヘンチーヤンチー』(問答体理科入門書)を読破。翌年、手塚の命により、アメリカ帰りの中浜万次郎から英語の発音を学び、手塚所蔵のホルトロップ『英蘭辞書』をたよりに英書を読みました。

安政4年(1857)5月、幕府の洋学研究機関・蕃書調所に教授手伝並(講師)として採用され、並みいる蘭学者の中で最初に、英語文献の翻訳に取り組みました。万延元年(1860)の幕府遣米使節の際、米国留学を希望しましたが果たせず、文久2年(1862)、同年の同僚津田真一郎(のち真道)とともに、オランダ留学の命を受けることができました。

本展示では、西周が英学の開拓者として果たした大きな役割に注目し、神田佐野文庫所蔵の貴重資料32点を通して、蘭学から英学への転換期における洋学の諸相を考察します。

■神田佐野文庫について

本学附属図書館神田佐野文庫は江戸時代後期から明治維新を経て、連合国軍占領期まで(1780年代から1950年代)の約170年間に、日本で刊行あるいは書写された西欧語・西欧文化の教育研究資料、および同時期に西欧世界で出版された日本関係洋書を幅広く収集した特色ある神田外語大学の文化交流史資料コレクションです。※ポスター別添

本学附属図書館神田佐野文庫は江戸時代後期から明治維新を経て、連合国軍占領期まで(1780年代から1950年代)の約170年間に、日本で刊行あるいは書写された西欧語・西欧文化の教育研究資料、および同時期に西欧世界で出版された日本関係洋書を幅広く収集した特色ある神田外語大学の文化交流史資料コレクションです。※ポスター別添

■パネリストのコメント

・町田明広

哲学者、啓蒙思想家として知られる西周は、幕末維新期にも幕府留学生としてオランダで学び、帰国後は最後の将軍・徳川慶喜の側近として、『議題草案』を起草するなど、徳川による日本の近代化を夢想しました。また、西は東洋にはなかった西洋の様々な概念を持ち込むために、多くの和製漢語を作り上げ、現代でも日本のみならず、中国でも使用されています。西の生涯を、幕末期を中心に俯瞰するとともに、西による和製漢語の実相を知っていただくための、またとない機会となります。

哲学者、啓蒙思想家として知られる西周は、幕末維新期にも幕府留学生としてオランダで学び、帰国後は最後の将軍・徳川慶喜の側近として、『議題草案』を起草するなど、徳川による日本の近代化を夢想しました。また、西は東洋にはなかった西洋の様々な概念を持ち込むために、多くの和製漢語を作り上げ、現代でも日本のみならず、中国でも使用されています。西の生涯を、幕末期を中心に俯瞰するとともに、西による和製漢語の実相を知っていただくための、またとない機会となります。

・上野太祐

西周は、日本が近代化に向かった最初期の思想家として近年注目されています。これまでは、翻訳語の成立、森鴎外『西周伝』と実際の生涯、宋学や徂徠学の思想的影響、熊沢蕃山への傾倒、東アジアの儒教近代化の中での位置、実証主義と「哲学」、軍事思想などが研究されてきました。そうした中、本シンポジウムは、西を「英学」の観点から捉え直す画期的な試みです。

■展示資料より

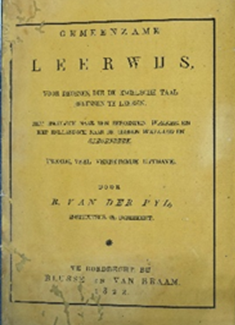

・英蘭対訳単語編 ファン・デル・ペイル原著 和刻本 安政3年(1856)頃刊

本書はドルトレヒトのフランス語寄宿学校校長ルドルフ・ファン・デル・ペイル(Rudolph van der Pijl,1790-1828)がオランダ人の英語学習者のために編纂した蘭英対訳『普通英語教授法』(Gemeenzame Leerwijs.ドルドレヒト、1822)の前半部分(タイトルページ、序文、発音解説、単語編、名詞格変化、助動詞・動詞の法と時制まで)を整版・袋綴じとして翻刻したもの。表紙見返しの蘭文標題紙は木活字、序文以下は筆記体整版。表紙にあったはずの「英蘭對譯單語編」の題簽は欠落している。

帙題簽「レーヴイス/フアンデン パイル/和刻本」は神田佐野文庫の中核をなす若林コレクションの旧蔵者、京都伏見の古書肆春和堂主人・若林正治(1912~1984)の筆跡であるところから、昨年度、神田佐野文庫に寄贈を受けた。

※画像1

・英蘭対訳単語編 ファン・デル・ペイル原著 和刻本 安政3年(1856)頃刊

本書はドルトレヒトのフランス語寄宿学校校長ルドルフ・ファン・デル・ペイル(Rudolph van der Pijl,1790-1828)がオランダ人の英語学習者のために編纂した蘭英対訳『普通英語教授法』(Gemeenzame Leerwijs.ドルドレヒト、1822)の前半部分(タイトルページ、序文、発音解説、単語編、名詞格変化、助動詞・動詞の法と時制まで)を整版・袋綴じとして翻刻したもの。表紙見返しの蘭文標題紙は木活字、序文以下は筆記体整版。表紙にあったはずの「英蘭對譯單語編」の題簽は欠落している。

帙題簽「レーヴイス/フアンデン パイル/和刻本」は神田佐野文庫の中核をなす若林コレクションの旧蔵者、京都伏見の古書肆春和堂主人・若林正治(1912~1984)の筆跡であるところから、昨年度、神田佐野文庫に寄贈を受けた。

※画像1

・簡約英文法 ヴェルガーニ原著 蘭語版第2版 アムステルダム 1853

付箋:幕府蕃書調所出版許可(安政3年[1856]12月)

安政3年(1856)11月に発足したばかりの幕府洋学研究機関・蕃書調所(ばんしょしらべしょ)に対して、同年12月12日、津山藩主松平三河守斉民(なりたみ)の家来、藩医・蘭学者の宇田川興斎(1821~1887)がヴェルガーニ原著『簡約英文法』の原書を提出して、翻刻出版許可の申請をした。

同15日に点検が済み、原書はハーフタイトルページに「蕃書調所改」印が捺され、「開板苦しからず、出来候者壱部、調所へ相納むべき事」との許可書とともに、返却された。

※画像2

付箋:幕府蕃書調所出版許可(安政3年[1856]12月)

安政3年(1856)11月に発足したばかりの幕府洋学研究機関・蕃書調所(ばんしょしらべしょ)に対して、同年12月12日、津山藩主松平三河守斉民(なりたみ)の家来、藩医・蘭学者の宇田川興斎(1821~1887)がヴェルガーニ原著『簡約英文法』の原書を提出して、翻刻出版許可の申請をした。

同15日に点検が済み、原書はハーフタイトルページに「蕃書調所改」印が捺され、「開板苦しからず、出来候者壱部、調所へ相納むべき事」との許可書とともに、返却された。

※画像2

・英吉利文典 上 和刻本 安政4年(1857) 宇田川氏蔵梓

(1)+57丁。題簽(中央)「英吉利文典 上」。小口書き「英吉利文典 上」。前表紙見返し「安政四年丁巳新鐫 (朱印:上帙)/ENGELSCHE SPRAAKKUNST 英吉利文典/美作 宇田川氏蔵梓 (蔵版印:菩薩楼)」。

津山藩医宇田川家第4代宇田川興斎が江戸で刊行。ヴェルガーニ原著『簡約英文法』蘭語版第2版(1853)のタイトルページから英作文の第17課(Zeventiende opstel.)末尾(p. 106)までを整版で復刻。

タイトルページに「忠順珍賞」印(白文方印)および「醍醐蔵書」(朱文方印)。旧蔵者の醍醐忠順(だいご・ただおさ)は公家出身で、明治新政府参与、大阪裁判総督を経て、初代大阪府知事となった。

津山藩医宇田川家第4代宇田川興斎が江戸で刊行。ヴェルガーニ原著『簡約英文法』蘭語版第2版(1853)のタイトルページから英作文の第17課(Zeventiende opstel.)末尾(p. 106)までを整版で復刻。

タイトルページに「忠順珍賞」印(白文方印)および「醍醐蔵書」(朱文方印)。旧蔵者の醍醐忠順(だいご・ただおさ)は公家出身で、明治新政府参与、大阪裁判総督を経て、初代大阪府知事となった。

※画像3

・伊吉利文典 手塚律蔵・西周助閲 津田三五郎・牧助右衛門校正 安政6年(1859)頃

又新堂(ゆうしんどう)刊

日本最初の整版・英文の英文法書。The Elementary Catechisms. English Grammar. London,Groombridge & Sons, 1850.の復刻。

手塚律蔵(1822~1878)は周防出身の蘭学者。嘉永4年(1851)佐倉藩に召し抱えられ、同6年江戸で私塾・又新堂を開塾。

西周助(のち西周)は安政2年(1855)11月、又新堂に入門。この冬、手塚の命を受け、中浜万次郎から英語の発音を学んだ。万次郎は漂流先のアメリカから本書の原書を持ち帰ったらしい。

西はそれから写本を作り、手塚と共に英語学習に励んだようだ。

※画像4

手塚律蔵(1822~1878)は周防出身の蘭学者。嘉永4年(1851)佐倉藩に召し抱えられ、同6年江戸で私塾・又新堂を開塾。

西周助(のち西周)は安政2年(1855)11月、又新堂に入門。この冬、手塚の命を受け、中浜万次郎から英語の発音を学んだ。万次郎は漂流先のアメリカから本書の原書を持ち帰ったらしい。

西はそれから写本を作り、手塚と共に英語学習に励んだようだ。

※画像4

・英米対話捷径 中浜万次郎訳 知彼堂蔵版 安政6年(1859)9月

整版・袋綴じ。本文全39丁。標目は表紙見返しの扉「中濱万次郎譯/英米對話捷徑/安政己未晩秋設楽氏藏版」による。安政己未晩秋は安政6年(1859)年9月にあたる。

第39丁裏に女性旧蔵者の墨書「萬延元年/横濱貳丁目/鍋屋安治良/娘 嶋」がある。

訳者の中浜万次郎は土佐宇佐浦の漁師。天保12年(1841)、14歳で漂流。助けた米国捕鯨船長ホイットフィールドの支援によりアメリカで教育を受け、10年後の嘉永4年(1851)、琉球をへて鹿児島に上陸。翌年土佐に帰国した。そのアメリカ仕込み の英語力と航海術知識、海外知識によって、薩摩藩、土佐藩、幕府、明治政府に重用された。

整版・袋綴じ。本文全39丁。標目は表紙見返しの扉「中濱万次郎譯/英米對話捷徑/安政己未晩秋設楽氏藏版」による。安政己未晩秋は安政6年(1859)年9月にあたる。

第39丁裏に女性旧蔵者の墨書「萬延元年/横濱貳丁目/鍋屋安治良/娘 嶋」がある。

訳者の中浜万次郎は土佐宇佐浦の漁師。天保12年(1841)、14歳で漂流。助けた米国捕鯨船長ホイットフィールドの支援によりアメリカで教育を受け、10年後の嘉永4年(1851)、琉球をへて鹿児島に上陸。翌年土佐に帰国した。そのアメリカ仕込み の英語力と航海術知識、海外知識によって、薩摩藩、土佐藩、幕府、明治政府に重用された。

※画像5

■神田外語大学外国語学部教授・日本研究所所長 町田 明広

1962年長野県生まれ。上智大学文学部・慶應義塾大学文学部卒業、佛教大学大学院文学研究科博士後期課程修了。著作に 『島津久光・幕末政治の焦点』(講談社選書メチエ)、『攘夷の幕末史』(講談社学術文庫)、『グローバル幕末史』(草思社)、『薩長同盟論』(人文書院)、『新説 坂本龍馬』(集英社インターナショナル)、『人物から読む 幕末史の最前線』(集英社インターナショナル)などがある。

■ 神田外語大学日本研究所客員教授 松田 清

1947年愛知県生まれ。京都大学名誉教授。研究分野は、日本洋学史、日欧知識交流史、書誌学、近世京都学。主な著書に『洋学の書誌的研究』(臨川書店、1998)、『訓読豊後国志』(共編、思文閣出版、2018)、『京の学塾(まなびや)山本読書室の世界』(京都新聞出版センター、2019)、『日本広東学習新語書の研究』(共著、神田外語大学日本研究所、2025)などがある。

■ 神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部准教授・日本研究所所員 上野 太祐

1983年神奈川県生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士課程後期修了。研究分野は倫理学・日本倫理思想史、日本思想史。著書『花伝う花―世阿弥伝書の思想』で日本倫理学会和辻賞(著作部門)を受賞。論文に「能を作るということ―《弓八幡》を事例に謡曲と能作論の思想的架橋をめざして」「常朝の生きる苦しみ―「死ぬ事と見付たり」をめぐって―」などがある。

■ 参考リンク

神田外語大学 https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/

神田外語大学 日本研究所 https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/main/labo/rijs/

神田外語グループX(旧Twitter) https://x.com/kandag_official

神田外語大学 https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/

神田外語大学 日本研究所 https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/main/labo/rijs/

神田外語グループX(旧Twitter) https://x.com/kandag_official

■ 本件に関する報道関係の方の問い合わせ先

神田外語グループ(学校法人佐野学園) グループコミュニケーション部

TEL : 03-3258-5837(平日9:30~17:00)

FAX : 03-5298-4123

E-mail : media@kandagaigo.ac.jp

神田外語グループ(学校法人佐野学園) グループコミュニケーション部

TEL : 03-3258-5837(平日9:30~17:00)

FAX : 03-5298-4123

E-mail : media@kandagaigo.ac.jp

本件に関するお問い合わせ先

神田外語グループ グループコミュニケーション部

- TEL

- 03-3258-5837(平日9:30~17:00)

- FAX

- 03-5298-4123

- media@kandagaigo.ac.jp