【京都産業大学】細菌毒素タンパク質が膜透過するメカニズムをクライオ電子顕微鏡により解明 — 英国科学誌「Nature Structural & Molecular Biology」オンライン版に掲載

京都産業大学生命科学部 津下英明 教授らの研究グループは、大阪大学、筑波大学との共同研究において、ウェルシュ菌の二成分毒素:イオタ毒素のタンパク質膜透過を担う装置(Ib)とその基質タンパク(Ia)の複合体構造を明らかにし、タンパク質透過機構の一端を解明した。

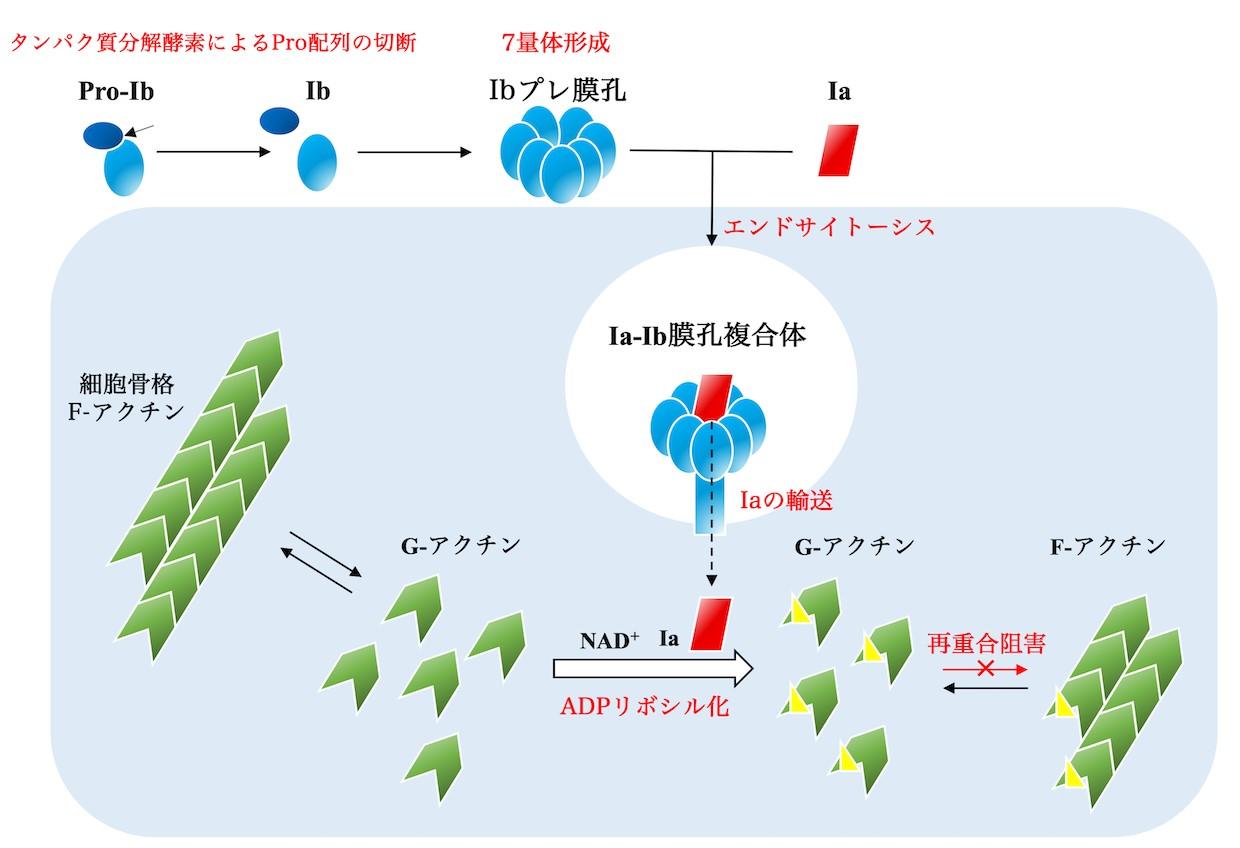

タンパク質は20種類のアミノ酸からなる1本の紐であるが、これが規則的にαヘリックス、βシートと呼ばれる二次構造を取り、さらに折れ畳んで立体的な三次構造を形成することで初めて機能する。そのため、通常一度折れ畳んだ(フォールディングした)タンパク質は構造を失って、機能を持たない1本の紐にもどる(アンフォールディングする)必要はない。しかし、ある種の細菌は、タンパク質毒素をアンフォールディングさせ、さらに膜透過をさせてホストの細胞内に入れる装置を持っている。

ウェルシュ菌などの細菌が産生する二成分毒素は毒素タンパク質(酵素成分)とこれを宿主の細胞に入れるための透過装置(膜孔)から構成されている。透過装置(膜孔)によって形成される膜孔口径はとても小さいため、酵素成分がこのトンネルを通過する際には、一度形成された三次構造が解かれなければいけない。しかしながら、それがどのようにして起きるのかは明らかにされてこなかった。

今回、ウェルシュ菌タイプEが産生する、アクチンをADPリボシル化する酵素Iaと、Iaを細胞内へ輸送するIb膜孔で構成されるイオタ毒素の複合体の構造を明らかにすることに成功。クライオ電子顕微鏡を用いた単粒子構造解析によって、Ib膜孔とIaが結合したIb膜孔の複合体を2.8~2.9オングストロームという高い分解能での構造解析に成功した。これにより、細菌毒素の膜透過を阻害する新規創薬の開発につながることが期待される。

この研究成果は、2020年3月3日に英国科学誌「Nature Structural & Molecular Biology」オンライン版に掲載された。

むすんで、うみだす。 上賀茂・神山 京都産業大学

関連リンク

クライオ電子顕微鏡により明らかにした細菌毒素タンパク質の膜透過機構『Nature Structural & Molecular Biology』オンライン版に掲載―京都産業大学

https://www.kyoto-su.ac.jp/news/20200303_400a_thnews.html

京都産業大学 生命科学部 津下 英明教授

https://www.kyoto-su.ac.jp/faculty/professors/ls/tsuge-hideaki.html

https://www.kyoto-su.ac.jp/faculty/professors/ls/tsuge-hideaki.html

京都産業大学 タンパク質動態研究所

https://www.kyoto-su.ac.jp/collaboration/ph/kikou_pr.html

https://www.kyoto-su.ac.jp/collaboration/ph/kikou_pr.html

本件に関するお問い合わせ先

- 住所

- 〒603-8555 京都市北区上賀茂本山

- TEL

- 075-705-1411

- FAX

- 075-705-1987

- kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp