- ★Google+

- ★Hatena::Bookmark

芝浦工業大学(東京都港区/学長:村上雅人)機械機能工学科の細矢直基教授らの研究グループは、レーザー誘起プラズマ(Laser-induced plasma: LIP)による衝撃波を使用し、構造物の損傷を完全に非接触・非破壊で高精度に検知するシステムを開発しました。

従来のレーザー熱弾性により生成されたLamb波で行う非破壊検査では、Lamb波が弱いため検知精度を高めるために計測における平均化回数を多くしていることから、短時間での広域検査は困難でした。また、レーザーアブレーション※(Laser ablation: LA、固体表面に高出力のレーザーをパルス照射すると高温高密度のプラズマプルームが形成される現象)によるLamb波生成手法は、従来よりも約100倍強い振幅のLamb波を発生させ、これまでの50分の1程度の時間で検査が可能となりましたが、検査対象にごく小さな痕ができるという問題がありました。そこで、細矢教授ら研究グループは、高出力のパルスレーザーを空気中に照射してLIPを形成し、それにより発生する衝撃波を用いることで、LAと同じ精度で、完全に非接触・非破壊で損傷を検知することに成功しました。将来的には、航空機のような大型構造物に対する広域損傷検知などへの実用化を目指します。

◆本研究は、北海道大学大学院工学研究院の梶原逸朗教授と宇宙航空研究開発機構(JAXA)の神田淳ハブマネージャとの共同研究であり、医学・科学技術関係を中心とする世界最大規模の出版社・Elsevier社の学術雑誌''International Journal of Mechanical Science(10.1016/j.ijmecsci.2018.03.023)''で発表されました。

■ 背景

航空機、プラントなどの大型構造物の損傷を検知するために、薄板構造物に伝播する弾性波の1つであるLamb波を用いた検討がなされています。非接触・非破壊でLamb波を生成する手法は、レーザー熱弾性や空気結合振動子による方法などが研究されています。しかし、前者は生成されるLamb波の振幅が小さく信号雑音比において問題があり、後者は利用できる環境に制約がありました。

航空機、プラントなどの大型構造物の損傷を検知するために、薄板構造物に伝播する弾性波の1つであるLamb波を用いた検討がなされています。非接触・非破壊でLamb波を生成する手法は、レーザー熱弾性や空気結合振動子による方法などが研究されています。しかし、前者は生成されるLamb波の振幅が小さく信号雑音比において問題があり、後者は利用できる環境に制約がありました。

■ 損傷検知を完全非接触・非破壊で実現

本研究グループは、LIPを用いたインパルス加振により、対象構造物に非接触・非破壊でLamb波を生成します※。高出力パルスレーザーを空気中に照射するとプラズマが形成されます。このプラズマが周囲に球面状に膨張するときに衝撃波が生成されます。この衝撃波を用いて検査対象にLamb波を生成します。

本研究グループは、LIPを用いたインパルス加振により、対象構造物に非接触・非破壊でLamb波を生成します※。高出力パルスレーザーを空気中に照射するとプラズマが形成されます。このプラズマが周囲に球面状に膨張するときに衝撃波が生成されます。この衝撃波を用いて検査対象にLamb波を生成します。

■ 大型構造物の損傷検知への実用化へ

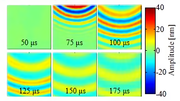

本システムは、LIP衝撃波により加振力を作用させるため、検査対象と衝撃波の生成位置を変化させることで、生成されるLamb波の大きさ、周波数特性、加振面積などをコントロールできるため、さまざまな損傷の検知が可能になります。本実験では、ジュラルミン平板に伝播するLamb波をレーザードップラー振動計により可視化し、その伝播を観察することで、人工的に設けた貫通亀裂の検知にも成功しました。今後は、大型構造物の損傷検知への実用化を検討していきます。

※日本(特許第5750788号)とアメリカ(No. USp9,291,604 B2)で特許取得済。「構造物の振動特性の測定方法および振動特性測定装置」、特許権者:国立大学法人北海道大学、学校法人芝浦工業大学

▼本件に関する問い合わせ先 |

|

芝浦工業大学 経営企画部企画広報課 | |

土屋 | |

住所 | : 〒108-8548 東京都港区芝浦3-9-14 |

TEL | : 03-6722-2900 |

FAX | : 03-6722-2901 |

大学・学校情報 |

|---|

| 大学・学校名 芝浦工業大学 |

|

| URL https://www.shibaura-it.ac.jp/ |

| 住所 東京都江東区豊洲3丁目7−5 |

| 理工系大学として日本屈指の学生海外派遣数を誇るグローバル教育と、多くの学生が参画する産学連携の研究活動が特長の大学です。 東京都(豊洲)と埼玉県(大宮)に2つのキャンパス、4学部1研究科を有し、約9,500人の学生と約300人の専任教員が所属。 2024年には工学部が学科制から課程制に移行。 2025年にデザイン工学部、2026年にはシステム理工学部で教育体制を再編し、新しい理工学教育のあり方を追求していきます。 創立100周年を迎える2027年にはアジア工科系大学トップ10を目指し、教育・研究・社会貢献に取り組んでいます。 |

| 学長(学校長) 山田 純 |

大学探しナビで芝浦工業大学の情報を見る

大学探しナビで芝浦工業大学の情報を見る