- ★Google+

- ★Hatena::Bookmark

芝浦工業大学(東京都港区/学長 村上雅人)の工学部応用化学科の吉見靖男教授は、帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科の長濱辰文教授、一般社団法人日本薬理評価機構の犬塚隆志研究統括らの協力を得て、神経伝達物質の分泌を可視化する方法を開発しました。分子を認識する高分子のナノ粒子で神経を染色して顕微鏡で観察するという簡単な方法であり、脳の情報処理メカニズムの解明や脳神経疾患治療法の開発に貢献できます。

【発表予定】北米神経科学会(Society for Neuroscience)年次大会

【日時】2018年11月3日~7日 【場所】San Diego Convention Center(サンディエゴ/アメリカ)

記憶や判断など高度な脳や神経の情報処理活動は、神経細胞の間の神経伝達物質の移動によってなされていることは古くから知られていましたが、生きた脳の中で伝達物質の増減を直接観察する方法はまだ確立されていませんでした。

【日時】2018年11月3日~7日 【場所】San Diego Convention Center(サンディエゴ/アメリカ)

記憶や判断など高度な脳や神経の情報処理活動は、神経細胞の間の神経伝達物質の移動によってなされていることは古くから知られていましたが、生きた脳の中で伝達物質の増減を直接観察する方法はまだ確立されていませんでした。

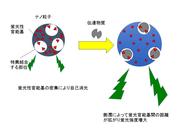

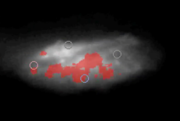

吉見教授は、分子インプリント法で、ターゲットとするセロトニンの分子構造を内部に刷り込んだナノ粒子を合成しました。このナノ粒子は、セロトニンとの特異的な相互作用で、図1のように膨潤し、蛍光強度を増加させる性質があることを確認しました。さらに、このナノ粒子を分散した液にアメフラシ(海に棲むナメクジの仲間)の脳を浸してナノ粒子を吸着させ、蛍光顕微鏡で観察しました。その結果、セロトニンを分泌している箇所で、蛍光強度が激しく増強される様子が確認できました。また、セロトニンを分解する酵素を阻害する抗うつ剤をナノ粒子で染色した脳に与えると、この蛍光強度の増強はさらに顕著なものとなりました(図2)。

吉見教授は今後、セロトニンのほか、ドーパミンやγアミノ酪酸(GABA)などさまざまな伝達物質の分泌を検出できる粒子の開発を進め、脳のメカニズムの解明や、脳神経疾患の新しい治療法の開発に役立てていく方針です。

この成果は11月3~7日にサンディエゴで開催される北米神経科学会(Society for Neuroscience)の年次大会で発表されます。

吉見教授は今後、セロトニンのほか、ドーパミンやγアミノ酪酸(GABA)などさまざまな伝達物質の分泌を検出できる粒子の開発を進め、脳のメカニズムの解明や、脳神経疾患の新しい治療法の開発に役立てていく方針です。

この成果は11月3~7日にサンディエゴで開催される北米神経科学会(Society for Neuroscience)の年次大会で発表されます。

▼本件に関する問い合わせ先 |

|

芝浦工業大学 経営企画部企画広報課 | |

担当:土屋 | |

住所 | : 〒108-8548 東京都港区芝浦3-9-14 |

TEL | : 03-6722-2900 |

FAX | : 03-6722-2901 |

大学・学校情報 |

|---|

| 大学・学校名 芝浦工業大学 |

|

| URL https://www.shibaura-it.ac.jp/ |

| 住所 東京都江東区豊洲3丁目7−5 |

| 理工系大学として日本屈指の学生海外派遣数を誇るグローバル教育と、多くの学生が参画する産学連携の研究活動が特長の大学です。 東京都(豊洲)と埼玉県(大宮)に2つのキャンパス、4学部1研究科を有し、約9,500人の学生と約300人の専任教員が所属。 2024年には工学部が学科制から課程制に移行。 2025年にデザイン工学部、2026年にはシステム理工学部で教育体制を再編し、新しい理工学教育のあり方を追求していきます。 創立100周年を迎える2027年にはアジア工科系大学トップ10を目指し、教育・研究・社会貢献に取り組んでいます。 |

| 学長(学校長) 山田 純 |

大学探しナビで芝浦工業大学の情報を見る

大学探しナビで芝浦工業大学の情報を見る