絶縁体の正体を暴く! — 摂南大学

〜 磁気秩序の“指紋”を量子ビームで可視化 〜

研究成果のポイント

(ア) 光電子分光実験により、モット型・スレーター型絶縁体の識別を初めて実証:光電子分光※1スペクトルに現れる特徴的

(ア) 光電子分光実験により、モット型・スレーター型絶縁体の識別を初めて実証:光電子分光※1スペクトルに現れる特徴的

な構造の変化から、反強磁性絶縁体がモット型かスレーター型※2かを区別する新手法を確立しました。

(イ) 理論計算により非局所的応答の起源を解明し、実験を再現:LDA+DMFT法※3を用いたシミュレーションにより、光電子

(イ) 理論計算により非局所的応答の起源を解明し、実験を再現:LDA+DMFT法※3を用いたシミュレーションにより、光電子

放出時に起こる非局所的スクリーン効果の違いが、磁気秩序のタイプと対応することを理論的に明らかにしました。

(ウ) 量子材料や省エネデバイス開発への応用に期待:絶縁体の性質を正確に見分けられる本手法は、スピントロニクスや量子

(ウ) 量子材料や省エネデバイス開発への応用に期待:絶縁体の性質を正確に見分けられる本手法は、スピントロニクスや量子

情報処理に必要な機能性材料の探索・設計に役立つと期待されます。

概要

甲南大学理工学部物理学科 山﨑篤志教授の研究グループは、大阪公立大学大学院工学研究科 播木敦准教授、大阪大学大学院基礎工学研究科 関山明教授、同大学 藤原秀紀助教、理化学研究所 放射光科学研究センター 玉作賢治チームリーダー、同研究所 濱本諭特別研究員、立命館大学 今田真教授、摂南大学 東谷篤志教授、日本大学 高瀬浩一教授、マサリク大学 Jan Kuneš教授などとの共同研究で、大型放射光施設SPring-8※4のビームラインBL19LXUにて量子ビーム※5の一種である放射光を利用した硬X線光電子分光(HAXPES)実験を行い、最新の電子構造計算手法(LDA+DMFT法)を組み合わせることで、物質が「モット型」か「スレーター型」か、という絶縁機構の違いを区別することに初めて成功しました。

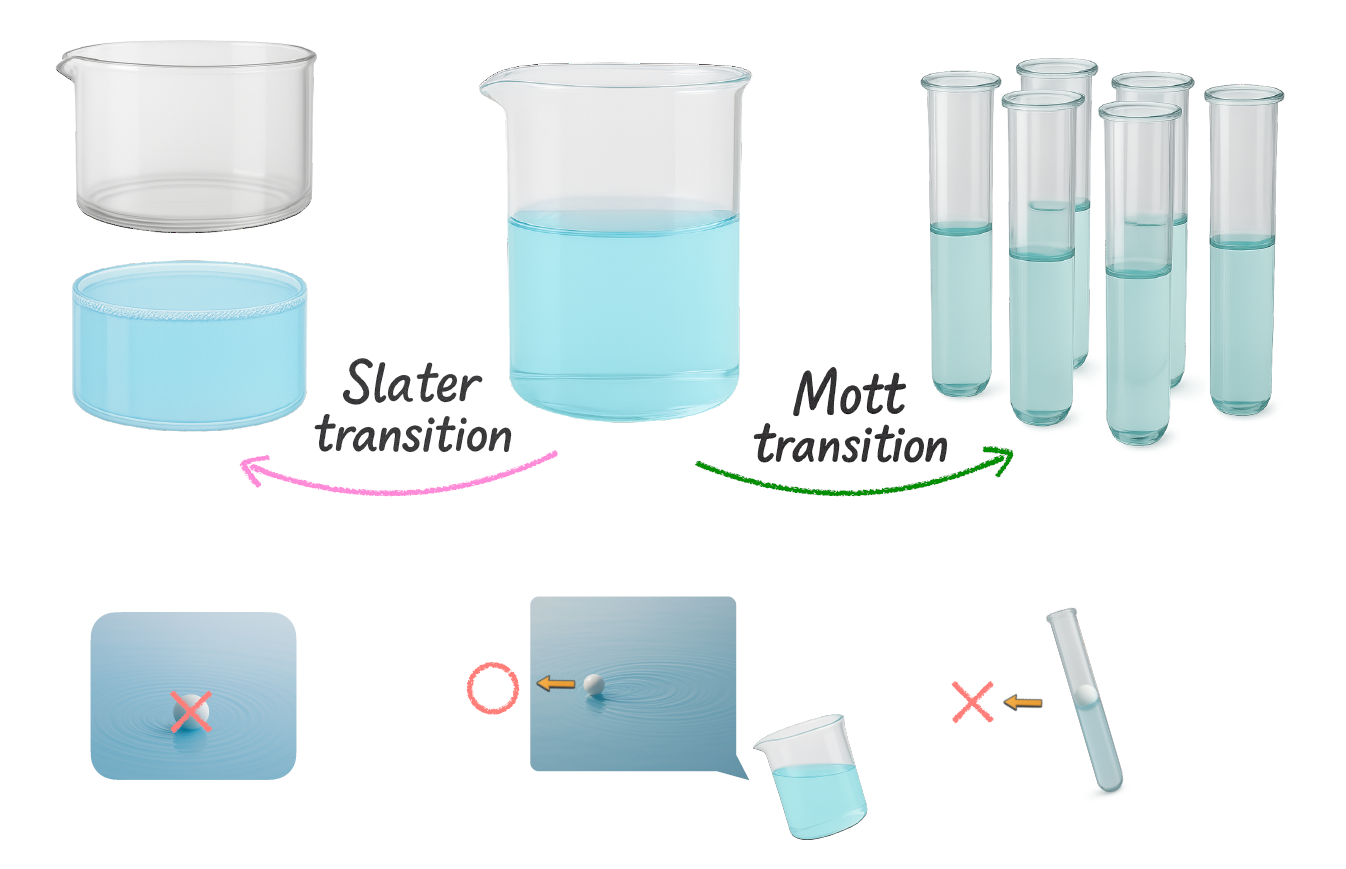

モット型は電子同士の強い反発により絶縁化し、スレーター型は磁気秩序によってバンド構造が変化し絶縁性を示します(図1)。この違いは、次世代の低消費電力・高速動作を目指す電子デバイスや量子材料の設計において本質的な情報となります。また、今回の研究では、光電子分光という局所的な手法でありながら、非局所的なスピン相関や磁気秩序の情報を抽出できることを理論的・実験的に実証し、これまで困難だった量子材料の内部状態の診断に新しい道を拓きました。将来的には、高性能メモリ材料や量子コンピューティング素子の開発に寄与し、より快適で持続可能な社会の実現に貢献することが期待されます。

・論文情報

本研究成果は、2025年5月7日(アメリカ東部時間)にアメリカ物理学会刊行の英文誌「Physical Review B」に掲載されました。

タイトル:Fingerprints of Mott and Slater gaps in the core-level photoemission spectra of antiferromagnetic iridates

著者:K. Nakagawa、 A. Hariki、 T. Okauchi、 H. Fujiwara、 K.-H. Ahn、 Y. Murakami、 S. Hamamoto、

Y. Kanai-Nakata、 T. Kadono、 A. Higashiya、 K. Tamasaku、 M. Yabashi、 T. Ishikawa、

A. Sekiyama、 S. Imada、 J. Kuneš、 K. Takase、 and A. Yamasaki

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.111.195114

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.111.195114

本件に関するお問い合わせ先

学校法人常翔学園 広報室

石村、上田

- 住所

- 大阪市旭区大宮5丁目16番1号

- TEL

- 06-6954-4026

- Koho@josho.ac.jp