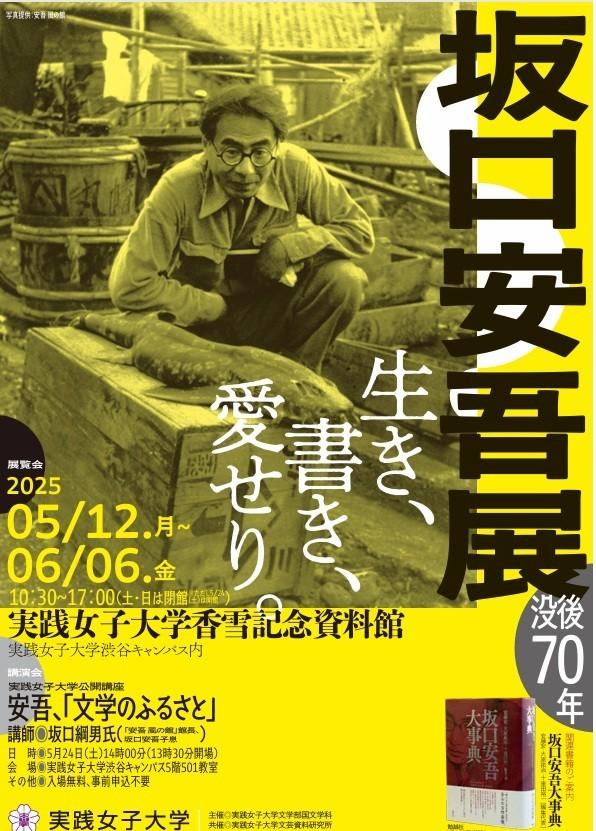

実践女子大学で没後70年を記念する坂口安吾展が開催中!能登半島地震で故郷・新潟の施設が閉館する中、大原教授が貴重な資料を収集し、足跡をたどる。

期間中の24日(土)午後2時から、渋谷キャンパス5階501号教室で「安吾 風の館」館長で、唯一の子息、坂口綱男氏による講演会『安吾、「文学のふるさと」』が開かれます。

坂口は「堕落論」をきっかけに脚光を浴び、終戦直後、時代の寵児になりました。今でも作品は中高の国語の教科書で取り上げられるなど高く評価され、輝きを放っています。今回の展示では、新潟市の名家に生まれ育った少年期から作家として不動の地位を築き怒涛のように駆け抜けた波乱の人生を網羅しているのが特徴です。その生涯は、伝説的に語られるエピソードに満ちており、約90点の原稿や書簡、遺品、写真など豊富な資料を揃え、その実像に迫っています。

文学青年として交友を深める。中学から実名でない「安吾」を使用。

内容はI「坂口安吾」登場』▽II戦争の時代へ▽III疾風怒濤の敗戦直後▽IV「無頼派」の交友▽V早すぎた晩年――と時系列に沿って5つのパートに分けて展示しています。

Iの「坂口安吾」登場では、生誕から文学青年として同人誌などで活動するころにスポットを当てています。衆院議員で新潟新聞社社長だった父仁一郎の5男として新潟市で生まれ、小学校時代まではすくすくと成長。しかし、中学時代は、上級生や教師への反発から不登校に。そこで、父や大学生の長兄が暮らす東京の中学校に編入しましたが、これをきっかけに文学青年として交友関係を築いていくことになりました。自伝的小説の中で、坂口は東京の中学時代、ボクサーだった友人に頼まれ、「人心収攬術」という題のボクシング小説を翻訳し、当時の著名な雑誌「新青年」に掲載されたと記載しています。中学のころに発行された号への掲載は見当たらないものの、後年の同誌特別増刊号には翻訳者名なしで「人心収攬術とは?」というタイトルの文章が掲載されていることから、これが坂口の物書きとして発表された最も古い文章ではないかと見られ、特別増刊号を展示しています。

実は、坂口の実名は「炳五(へいご)」といいますが、自分の名前を嫌っていたとみられ、中学時代から「安吾」の名を日常的に使用していました。その証拠に中学時代の卒業アルバムでは、坂口の顔写真の下に「坂口安吾」と記載されており、興味深い展示となっています。

中学卒業後は小学校の代用教員、大学生となりますが、語学学校「アテネ・フランセ」で、音楽や美術など未来の芸術家と交流の輪を広げ、仲間と同人誌を刊行、「小説家・坂口安吾」として文壇デビューを果たしました。当時の作品発表の場となった「言葉」「青い馬」の計7冊の同人誌が展示されています。

また、全集未掲載の短編小説「盗まれた一萬円」が掲載された「東京週報」(1933年10月15日号)が展示されています。東京週報はアテネ・フランセの友人が編集にかかわっていた当時の週刊新聞で、それが近年発掘され、”幻の探偵小説”として、文芸雑誌「新潮」(2023年1月号)に掲載されています。

続くIIの「戦争の時代へ」のコーナーでは、坂口の初の長編小説「吹雪物語」が1938年に刊行されたことを紹介しています。その初版本と戦後の再販本などを並べ、官能表現などについて、初版本では、出版社が自主的に内容を抑制する自主検閲をして、文章を隠す伏せ字が多用されましたが、再販本は検閲そのものを秘匿する連合国軍総司令部(GHQ)の方針に配慮し、伏せ字そのものが消去されています。言論の自由が制限されていた終戦前後の息苦しい世相を坂口の作品から垣間見ることができます。

戦後、「堕落論」で脚光。太宰らと共に戦後を代表する作家に。

IIIの「疾風怒濤の敗戦直後」では、「堕落論」の発表を機に戦後、一躍時の人となった坂口が次々と作品を発表した時代を取り上げています。「堕落論」や「白痴」など20冊以上の単行本を並べ、数年間で成し遂げた偉業を視覚的にも感じることができます。ユニークなのは、写真家、林忠彦が自宅書斎で激写した有名な写真です。カメラをにらむ坂口の周りに散乱する紙屑に混じってある書籍が写真を拡大したことで判明しており、当時翻訳出版されたばかりのフランスの作家、ラクロの小説「危険な関係」上巻や長兄が書いた漢詩人の父仁一郎の評伝「五峰餘影」などがあり、一枚の写真にさまざまな思いを巡らせることができます。

また、終戦直後から堕落論を雑誌「新潮」に発表した1946年4月までの数カ月間、坂口の思考や行動は一般読者にとって謎になっていましたが、そこにも焦点を当てています。特に、終戦直後、新潟日報社長だった長兄に書簡を送り、地方の新聞社の役割として雑誌を出すよう提言し、坂口の影響を受ける形で翌年1月、新潟日報が「月刊にひがた」を刊行しています。その長兄宛ての書簡や「月刊にひがた」を展示。刊行は戦後の雑誌ブームの先駆けとなり、坂口のマスメディアに関しての先見性もうかがえます。

IVの「無頼派」の交友では、戦後の混乱の中、従来の価値観を批判する「無頼派」と呼ばれる作家グループの代表的な作家と位置づけられた坂口の交友関係にスポットを当てています。坂口同様、薬などに頼って創作のモチベーションを高めた作家として知られるのは、太宰治です。太宰とは雑誌の座談会や林忠彦が撮影した銀座の文壇バー「ルパン」で交流がうかがえます。その太宰の資料として、芥川賞選考委員で文壇の大御所、佐藤春夫に宛てた書簡を展示。これは実践女子大学への寄託資料で、「先生。弱いものいぢめてはいけません」と、芥川賞をめぐり、太宰が佐藤を怒らせてしまったことについて叱らないよう懇願する内容が原稿用紙の裏に小さな文字でつづられています。また、無頼派の織田作之助については、実践女子大学が所蔵する「夜光虫」の原稿や草稿類が展示されています。

無頼派の巨星、早すぎた死。穏やかな表情のプライベート写真。

Vの「早すぎた晩年」で展示したものは、坂口が芥川賞の選考委員になり、松本清張や安岡章太郎らの作品を推し、受賞にも立ち会うなど文壇での地位を確立したころのものです。創作は、地方の地理や歴史について鋭い洞察を繰り広げるルポを雑誌に掲載したり、古代への関心を広げたりするなど充実。その一方で、思考を持続させるための覚せい剤と不眠を解消するための睡眠剤を常用し、心身のバランスを崩していきます。その時代に写された写真も見逃せません。転地療養先の静岡・伊東での写真には、浜辺で妻三千代さんと穏やかな表情でポーズを取る姿があり、「安吾新日本地理」の取材で訪れた伊豆大島では珍しそうに水揚げされたカキザメを見つめる

様子も。さらに、終焉地の群馬県桐生市の自宅では、川端康成から紹介されて飼ったコリー犬と戯れながら赤ちゃんの子息を抱くほほえましい姿など、プライベートな写真が展示されています。没後、桐生の自宅書斎で三千代さんが写った写真(1955年)は、代表的な林忠彦の東京の書斎での写真(1947年)とは対照的に書籍は本棚に整然と納められ、一層寂しさを浮き彫りにしています。大原教授「好奇心旺盛。魅力のバックボーンを浮かび上がらせたかった」

大原教授は次のように話しています。「坂口安吾は、豪放磊落でありながら、原稿用紙の文字はきれいで読みやすく細やかで几帳面な一面も持ち合わせていました。とにかく好奇心旺盛。さまざまな情報を浴びるように取り込み、ちゃんとアウトプットできる人でした。発表ジャンルは多岐にわたり、ユーモアのセンスもありました。彼は新聞社を経営した父や兄の影響もあり、常に時代に対するアンテナを張り、独自の批評性がありました。そのジャーナリスティックなセンスは非常に魅力的だと思います。戦後80年、没後70年という節目に、そのバックボーンを浮かび上がらせたかったというのも今回の展示を企画した目的でもあります。また、戦前と戦後の検閲の痕跡を提示していますが、言論の自由というのが今、当たり前のようにある中、それがなかった時代に表現者はどういう制限の中でものを書いていたのかを振り返ることも大切だと思います」

【「坂口安吾展 生き、書き、愛せり。」概要】

【会 期】2025年6月6日(金)まで

【開館時間】10:30~17:00

【休 館 日】土・日曜日 ※ただし、5月24日(土)は開館

【入 館 料】 無料

※当館は駐車場・駐輪場がございませんので、公共の交通機関のご利用をお願いいたします。なお、ご来館の際は正面入口右手にございます警備室へ、ご入館の旨をお伝えください。

【会 場】実践女子大学香雪記念資料館 企画展示室1・2

【主 催】実践女子大学文学部国文学科

【共 催】実践女子大学文芸資料研究所

【協 力】実践女子大学香雪記念資料館

講演会

【日 時】2025年5月24日(土)14:00(13:30開場)

【会 場】実践女子大学渋谷キャンパス5階501教室

【講 師】坂口 綱男氏(「安吾 風の館」館長、坂口安吾子息)

【そ の 他】 入場料無料、事前申込不要

本件に関するお問い合わせ先

実践女子大学

経営企画部広報課

- 住所

- 東京都渋谷区東1-1-49

- TEL

- 03-6450-6837