- ★Google+

- ★Hatena::Bookmark

大阪大学大学院基礎工学研究科の大学院生の吉川航平さん(博士前期課程)、金鋼准教授、松林伸幸教授らの研究グループは、ガラスの分子配置構造の深層学習が、乱れた構造の中にある分子どうしのつながりに潜む秩序を識別することを発見しました。

【研究成果のポイント】

●人工知能がガラス*¹の乱れた分子配置に潜む分子どうしのつながりに秩序があることを発見

●ガラスは液体と同じ乱れた構造を保持することから、液体と区別することが難しかったが、分子配置の構造データを深層学習することで識別が可能に

●ガラスを分子の渋滞現象として捉え、乱れた分子配置の構造データからガラス転移温度などの物性を予測し解明する人工知能技術の進展に期待

◆概要

ガラスは私達の日常生活においてありふれた物質です。一見すると固体のようですが、ガラスの分子構造を見てみると、規則正しく配列した結晶の固体とは異なり、液体と同じ不規則な配置をしています。同じガラスでも、構成する分子を変えるとガラス転移温度などの物理的な性質が大きく異なることが知られますが、そこでガラスに共通する性質を明らかにするべく「アモルファス*²」と呼ばれる状態の背後にある法則を解明することが求められています。

物質をガラスにするには、液体を融点以下に過冷却し、液体の乱れた構造を凍結させることが必要です。つまり、分子を"ぎゅうぎゅう詰めの渋滞した"状態にすることを意味します。したがって、過冷却液体*³の温度を低下するとともに、乱れた構造がどのように変化するかを明らかにすることが鍵となります。その一方で、その変化はわずかであり、液体とガラスを区別することを難しくしていました。

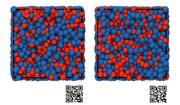

今回、研究グループは、分子動力学法*⁴と呼ばれるコンピュータ・シミュレーションで得られる分子配置の構造を入力データとして、グラフニューラルネットワーク*⁵と呼ばれる深層学習を用いることにより、温度の違いによる乱れた構造のわずかな違いが識別されることを解明しました(図1)。

この結果は、乱れた構造にも秩序があり、それを人工知能が見抜いたことを意味します。研究グループはまた、Attention機構*⁶と呼ばれる入力データの重要度を特徴づける手法により、「なぜ人工知能が高い予測性能を示したのか?」について人間が理解できるかたちで物理的な解釈を与えました。これにより、人工知能を活用することでガラスの乱れた分子配置の構造を支配する法則を明らかにし、分子の渋滞現象とも呼ばれるガラスの物性を分子配置から予測する技術の進展につながることが期待されます。

本研究成果は、米国物理学協会が発行する『Journal of Chemical Physics』誌に、7月11日(金)午前1時(日本時間)に公開されました。

【金准教授のコメント】

「ガラスは乱れた分子配置をしているから液体かもしれない?」と言われると驚くかと思いまいが、ガラスが固体なのか液体なのか、この問題に世界中のガラス研究者が真面目に取り組んでいます。本研究は、それを人工知能に解いてもらいました。人間の目では識別できない乱れた構造に対して、人工知能は液体とガラスとで分子どうしのつながりに違いがあることを見抜くことがわかりました。人工知能がガラスの背後にある新しい法則性を探し出す、そんな未来がやってくるかもしれません。

◆研究の背景

ガラスは固体として振る舞う一方で、液体と同じような乱れた構造を保持しています。そこで、ガラスの乱れた構造が見かけ上凍結する現象であるガラス転移を引き起こす要因を解き明かすことは、物質科学の難問として多くの研究者を魅了しています。ガラスを調べるためには、液体を融点以下に過冷却した過冷却液体の性質を明らかにすることが必要であり、そこで理論的な解析をするべく分子動力学法と呼ばれるコンピュータ・シミュレーションが用いられています。

●人工知能がガラス*¹の乱れた分子配置に潜む分子どうしのつながりに秩序があることを発見

●ガラスは液体と同じ乱れた構造を保持することから、液体と区別することが難しかったが、分子配置の構造データを深層学習することで識別が可能に

●ガラスを分子の渋滞現象として捉え、乱れた分子配置の構造データからガラス転移温度などの物性を予測し解明する人工知能技術の進展に期待

◆概要

ガラスは私達の日常生活においてありふれた物質です。一見すると固体のようですが、ガラスの分子構造を見てみると、規則正しく配列した結晶の固体とは異なり、液体と同じ不規則な配置をしています。同じガラスでも、構成する分子を変えるとガラス転移温度などの物理的な性質が大きく異なることが知られますが、そこでガラスに共通する性質を明らかにするべく「アモルファス*²」と呼ばれる状態の背後にある法則を解明することが求められています。

物質をガラスにするには、液体を融点以下に過冷却し、液体の乱れた構造を凍結させることが必要です。つまり、分子を"ぎゅうぎゅう詰めの渋滞した"状態にすることを意味します。したがって、過冷却液体*³の温度を低下するとともに、乱れた構造がどのように変化するかを明らかにすることが鍵となります。その一方で、その変化はわずかであり、液体とガラスを区別することを難しくしていました。

今回、研究グループは、分子動力学法*⁴と呼ばれるコンピュータ・シミュレーションで得られる分子配置の構造を入力データとして、グラフニューラルネットワーク*⁵と呼ばれる深層学習を用いることにより、温度の違いによる乱れた構造のわずかな違いが識別されることを解明しました(図1)。

この結果は、乱れた構造にも秩序があり、それを人工知能が見抜いたことを意味します。研究グループはまた、Attention機構*⁶と呼ばれる入力データの重要度を特徴づける手法により、「なぜ人工知能が高い予測性能を示したのか?」について人間が理解できるかたちで物理的な解釈を与えました。これにより、人工知能を活用することでガラスの乱れた分子配置の構造を支配する法則を明らかにし、分子の渋滞現象とも呼ばれるガラスの物性を分子配置から予測する技術の進展につながることが期待されます。

本研究成果は、米国物理学協会が発行する『Journal of Chemical Physics』誌に、7月11日(金)午前1時(日本時間)に公開されました。

【金准教授のコメント】

「ガラスは乱れた分子配置をしているから液体かもしれない?」と言われると驚くかと思いまいが、ガラスが固体なのか液体なのか、この問題に世界中のガラス研究者が真面目に取り組んでいます。本研究は、それを人工知能に解いてもらいました。人間の目では識別できない乱れた構造に対して、人工知能は液体とガラスとで分子どうしのつながりに違いがあることを見抜くことがわかりました。人工知能がガラスの背後にある新しい法則性を探し出す、そんな未来がやってくるかもしれません。

◆研究の背景

ガラスは固体として振る舞う一方で、液体と同じような乱れた構造を保持しています。そこで、ガラスの乱れた構造が見かけ上凍結する現象であるガラス転移を引き起こす要因を解き明かすことは、物質科学の難問として多くの研究者を魅了しています。ガラスを調べるためには、液体を融点以下に過冷却した過冷却液体の性質を明らかにすることが必要であり、そこで理論的な解析をするべく分子動力学法と呼ばれるコンピュータ・シミュレーションが用いられています。

分子動力学法は分子間の相互作用から、分子の配置に関する膨大な座標データを生成します。そのデータを統計力学に基づいて解析すれば、温度を低下させガラス転移温度に向かって粘度が急激に増加し、乱れた構造が凍結する様子を明らかにすることができ、これまでも数多くの研究がおこなわれています。その一方で、温度を変化させることに対する構造の変化はとてもわずかであり、その中にガラス転移を引き起こす秩序を見出すことは難しい問題でした。

◆研究の内容

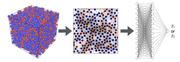

研究グループは、グラフニューラルネットワークと呼ばれる深層学習が、温度の違いによって液体とガラスで構造がわずかに違うことを識別することを解明しました。特に、グラフ構造に対して、分子をノード、分子間の相対関係をエッジとして表現することにより、乱れた分子配置の構造を入力データとして余すことなく深層学習する利点を活用した結果です(図2)。これは、人工知能がガラスの乱れた構造に潜んでいる秩序を見抜いたことを意味します。

さらに、Attention機構と呼ばれるニューラルネットワークの入力されたデータのどこに注目すべきかを明らかにする技術を応用することにより、ある分子に対する周囲の分子の注目度を定量化することに成功しました。その結果、人工知能は分子の大きさの空間スケールにおける秩序の度合いを分子ごとに判断し、その温度を予測していることを明らかにしました。

◆本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究成果により、深層学習が乱れた分子配置の構造にも秩序が潜んでいること見抜くことを示しました。このことは、ガラスにおいて分子が"どのよう渋滞しそれを抜け出すか"を解き明かすことが可能であることを示唆します。実際に、温度の違いにより分子の運動性が全く異なることが知られています。融点以上の液体では分子はほとんど自由に動けるのに対し、ぎゅうぎゅう詰めにされガラスに近づくと、分子は自由に動けなくなり、そこで互いに"助け合って"動こうとします(図1のQRコードからコンピュータ・シミュレーション上の分子の動きを見ることができる)。まるで、満員電車の中にいる人間の動きとそっくりな運動をしています。

人工知能により分子配置の情報から、秩序さを利用して渋滞の解消方法を知ることができれば、たとえば物質を構成する分子の違いによってガラス転移温度が大きく異なることの要因を解明することが期待されます。

◆特記事項

本研究成果は、2025年7月11日(金)午前1時(日本時間)に米国物理学協会が発行する Journal of Chemical Physics 誌(オンライン)に掲載されました。

・タイトル: "Graph neural network-based structural classification of glass-forming liquids and its interpretation via self-attention mechanism"

・著者名: Kohei Yoshikawa, Kentaro Yano, Shota Goto, Kang Kim, and Nobuyuki Matubayasi

・DOI: https://doi.org/10.1063/5.0277279

なお、本研究は、科学研究費助成事業学術変革領域研究(A)「メゾヒエラルキーの物質科学」公募研究(JP24H01719)、基盤研究(C)(JP22K03550)、基盤研究(B)(JP25K00968)、文部科学省データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト事業「バイオ・高分子ビッグデータ駆動による完全循環型バイオアダプティブ材料の創出」(JPMXP1020230327)、大阪大学博士課程教育リーディングプログラム「インタラクティブ物質科学・カデットプログラム」などの支援を受けて行われました。

◆研究の内容

研究グループは、グラフニューラルネットワークと呼ばれる深層学習が、温度の違いによって液体とガラスで構造がわずかに違うことを識別することを解明しました。特に、グラフ構造に対して、分子をノード、分子間の相対関係をエッジとして表現することにより、乱れた分子配置の構造を入力データとして余すことなく深層学習する利点を活用した結果です(図2)。これは、人工知能がガラスの乱れた構造に潜んでいる秩序を見抜いたことを意味します。

さらに、Attention機構と呼ばれるニューラルネットワークの入力されたデータのどこに注目すべきかを明らかにする技術を応用することにより、ある分子に対する周囲の分子の注目度を定量化することに成功しました。その結果、人工知能は分子の大きさの空間スケールにおける秩序の度合いを分子ごとに判断し、その温度を予測していることを明らかにしました。

◆本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究成果により、深層学習が乱れた分子配置の構造にも秩序が潜んでいること見抜くことを示しました。このことは、ガラスにおいて分子が"どのよう渋滞しそれを抜け出すか"を解き明かすことが可能であることを示唆します。実際に、温度の違いにより分子の運動性が全く異なることが知られています。融点以上の液体では分子はほとんど自由に動けるのに対し、ぎゅうぎゅう詰めにされガラスに近づくと、分子は自由に動けなくなり、そこで互いに"助け合って"動こうとします(図1のQRコードからコンピュータ・シミュレーション上の分子の動きを見ることができる)。まるで、満員電車の中にいる人間の動きとそっくりな運動をしています。

人工知能により分子配置の情報から、秩序さを利用して渋滞の解消方法を知ることができれば、たとえば物質を構成する分子の違いによってガラス転移温度が大きく異なることの要因を解明することが期待されます。

◆特記事項

本研究成果は、2025年7月11日(金)午前1時(日本時間)に米国物理学協会が発行する Journal of Chemical Physics 誌(オンライン)に掲載されました。

・タイトル: "Graph neural network-based structural classification of glass-forming liquids and its interpretation via self-attention mechanism"

・著者名: Kohei Yoshikawa, Kentaro Yano, Shota Goto, Kang Kim, and Nobuyuki Matubayasi

・DOI: https://doi.org/10.1063/5.0277279

なお、本研究は、科学研究費助成事業学術変革領域研究(A)「メゾヒエラルキーの物質科学」公募研究(JP24H01719)、基盤研究(C)(JP22K03550)、基盤研究(B)(JP25K00968)、文部科学省データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト事業「バイオ・高分子ビッグデータ駆動による完全循環型バイオアダプティブ材料の創出」(JPMXP1020230327)、大阪大学博士課程教育リーディングプログラム「インタラクティブ物質科学・カデットプログラム」などの支援を受けて行われました。

また、本研究のコンピュータ・シミュレーションには、自然科学研究機構岡崎共通研究施設・計算科学研究センターおよび大阪大学D3センターが提供するスーパーコンピュータを用いました。

◆用語説明

*1 ガラス

結晶の固体と異なり、分子が不規則に配置した状態が、融点以下で固体化したものをガラスという。また、固体化する温度のことをガラス転移温度という。

*2 アモルファス

結晶構造を持たない物質の状態のことをいう。Morphos(形態を持つもの)に反対の意味を持つ接頭語aがついて作られた単語がamorphousである。ガラスは過冷却液体が凍結したアモルファス状態のことである。

*3 過冷却液体

通常、液体は融点に達すると結晶化し固体になるが、融点以下でも液体状態が維持される状態のことを過冷却液体という。

*4 分子動力学法

ニュートンの運動方程式を数値的に解くことによって、原子および分子が多数集合した系の構造・運動や物性を解析するコンピュータ・シミュレーションのことをいう。物質・材料科学、生体分子の理論解析に用いられる。

*5 グラフニューラルネットワーク

グラフ構造を持つデータを深層学習する機械学習の手法のことをいう。ノード(点)とノード間のつながりを示すエッジ(線)の情報を用いて、グラフ構造を考慮しながら特徴を学習する利点がある。

*6 Attention機構

深層学習において入力データのどの部分に注目度があるかを特定する手法のことをいう。画像認識や自然言語処理の予測精度向上に活用される。また、深層学習に解釈性を与える説明可能なAIとしても用いられる。

◆SDGs目標

3.すべての人に健康と福祉を

9.産業と技術革新の基盤を作ろう

◆参考URL

・金鋼准教授 研究者総覧

URL: https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/02b4b79d5b8a2a8a.html

・松林伸幸教授 研究者総覧

URL: https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/f75999b6aa244763.html

◆用語説明

*1 ガラス

結晶の固体と異なり、分子が不規則に配置した状態が、融点以下で固体化したものをガラスという。また、固体化する温度のことをガラス転移温度という。

*2 アモルファス

結晶構造を持たない物質の状態のことをいう。Morphos(形態を持つもの)に反対の意味を持つ接頭語aがついて作られた単語がamorphousである。ガラスは過冷却液体が凍結したアモルファス状態のことである。

*3 過冷却液体

通常、液体は融点に達すると結晶化し固体になるが、融点以下でも液体状態が維持される状態のことを過冷却液体という。

*4 分子動力学法

ニュートンの運動方程式を数値的に解くことによって、原子および分子が多数集合した系の構造・運動や物性を解析するコンピュータ・シミュレーションのことをいう。物質・材料科学、生体分子の理論解析に用いられる。

*5 グラフニューラルネットワーク

グラフ構造を持つデータを深層学習する機械学習の手法のことをいう。ノード(点)とノード間のつながりを示すエッジ(線)の情報を用いて、グラフ構造を考慮しながら特徴を学習する利点がある。

*6 Attention機構

深層学習において入力データのどの部分に注目度があるかを特定する手法のことをいう。画像認識や自然言語処理の予測精度向上に活用される。また、深層学習に解釈性を与える説明可能なAIとしても用いられる。

◆SDGs目標

3.すべての人に健康と福祉を

9.産業と技術革新の基盤を作ろう

◆参考URL

・金鋼准教授 研究者総覧

URL: https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/02b4b79d5b8a2a8a.html

・松林伸幸教授 研究者総覧

URL: https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/f75999b6aa244763.html

図1 コンピュータ・シミュレーションで得られた、融点以上の液体状態(左)と過冷却されガラス化する直前の状態(右)の乱れた分子配置の構造。人間には温度の違いがあることがわからないが,人工知能は分子どうしのつながりのわずかな違いを識別し温度の違いを正確に予測した。

図1 コンピュータ・シミュレーションで得られた、融点以上の液体状態(左)と過冷却されガラス化する直前の状態(右)の乱れた分子配置の構造。人間には温度の違いがあることがわからないが,人工知能は分子どうしのつながりのわずかな違いを識別し温度の違いを正確に予測した。

図2 分子座標データから、分子をノード、分子間の相対関係をエッジとして表現するグラフ構造を作成する。グラフの情報を保持した特徴量を深層学習することにより、入力された構造の温度を予測する。

図2 分子座標データから、分子をノード、分子間の相対関係をエッジとして表現するグラフ構造を作成する。グラフの情報を保持した特徴量を深層学習することにより、入力された構造の温度を予測する。

大学・学校情報 |

|---|

| 大学・学校名 大阪大学 |

|

| URL https://www.osaka-u.ac.jp/ |

| 住所 大阪府吹田市山田丘1-1 |

| 学長(学校長) 熊ノ郷 淳 |

大学探しナビで大阪大学の情報を見る

大学探しナビで大阪大学の情報を見る