- ★Google+

- ★Hatena::Bookmark

ポイント

●多国籍企業は往々にして海外市場において自社の保有する経営資源をうまく活用できずにいます。

●環境が異なる海外市場における成功要因のひとつは、自社の強みを特定し、直接投資を通じて素早く移転、活用する能力にあります。

●本研究は、多国籍企業が自社の保有する「当たり前」の経営資源に新しい価値を見出し、強みを再定義する方法を提案します。

■研究の概要

学習院大学国際社会科学部の臼井哲也教授とハワイ大学マノア校の小田部正明教授は、多国籍企業が海外市場進出する際に、自社の強みを再定義し、活用する方法を発見しました。

先行研究は、多国籍企業は海外市場へ進出する際、現地企業に対する優位性あるいは強み(技術力やマネジメント能力など)を有していることを前提としています。しかし、市場環境の異なる海外市場、とくに新興国市場では、必ずしも本社のすべての経営資源が現地においても強みになるとは限りません。経営陣はいかにして本社の経営資源を現地市場で強みとして再定義し、活用するのでしょうか。

この問いに対して本研究は、日本の大手流通業であるイオンとイオンモールの中国、ベトナム、インドネシアへの進出のケースを詳細に分析し、帰納的に新しいフレームワークを開発しています。リソース・リポジショニング・フレームワークです。このフレームワークは、多国籍企業が本社の経営資源の束の中から海外市場において強みとして活用できる経営資源を特定し、移転し、素早く競争優位を獲得する方法を説明しています。本研究の発見は、既存理論を補完し、また実務家へは進出初期における戦略策定ガイドラインを提供します。

本研究成果は2025年8月20日(米国東部時間)にJournal of International Management誌のオンライン版に掲載されました。

■研究の背景

多国籍企業は、海外市場へ進出する際、本社が長年にわたって構築してきた経営資源(技術力、生産能力、マーケティング能力、マネジメント能力など)を海外子会社へ移転し、現地で持続可能な競争優位を構築しようと努力します。多国籍企業が保有する経営資源は企業特殊優位(FSA:firm-specific advantage)と呼ばれ、現地市場においても強みとして活用することが想定されています。先行研究は本国本社が保有する企業特殊優位の存在を前提として理論構築をしてきましたが、市場環境の異なる海外市場、とくに新興国市場では、必ずしも本社の経営資源が現地においても強みになるとは限りません。多国籍企業は往々にして海外市場において自社の保有する経営資源を強みとしてうまく活用できず、進出初期段階で苦労しているのです。最悪のケースでは早期の撤退に追い込まれます。経営陣はいかにして本社の経営資源を現地市場で強みとして活用できるのでしょうか。進出前に自社の強みを正確に特定することは、経営陣の限定合理性(能力の限界)により、極めて困難な課題です。

■研究の内容

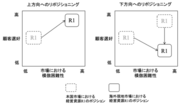

本研究の分析結果は、多国籍企業が本社の経営資源を、海外市場において適切に再配置して活用していることを示しています。リソース・リポジショニング・フレームワークを用いて説明してみましょう(下図を参照)。本国資源(R1)の市場ポジションは、2つの指標(変数)により規定されます。顧客選好と模倣困難性です。たとえば、本国市場において、お客様からの支持も中庸で、多数の競合他社も同様の経営資源を保有している状況にあるR1を想定してみましょう。このR1は本国市場においては顧客からの選好はさほど高くなく、競合との差異化要因としても機能しておらず、あまり重要ではない、当たり前の経営資源です。しかし市場環境が変化すれば、R1の市場ポジションもまた変化します。左図のように他国市場ではR1に対する顧客選好と模倣困難性の双方が高まり、競争優位の源泉として活用できるようになる場合もあります。また一方で右図にあるように模倣困難性が高まったとしても、顧客からの支持は低下する場合も想定できます。つまり経営資源の市場ポジションは国市場ごとに異なるため、多国籍企業は本国資源の最適な配置(ポジション)を探し当てなくてはなりません。

たとえば、イオンの場合、すし、天ぷら、惣菜など、日本食の店内調理能力は、日本市場において顧客の支持をある程度は集めてはいるものの、競合との差異化要因としては十分に機能していません。日本市場ではどの食品スーパーでも店内調理能力には力を入れており、競争は益々激化しています。同様にイオンモール内の施設管理能力もまた日本国内市場では当たり前のサービスになっています。清潔な室内環境、安心・安全な施設の設計と管理は、日本国内ではもはや空気のような存在となり、それだけでは大きな顧客価値を生み出せません。しかし、ベトナムや一部の中国の店舗では、これら経営資源に対する顧客選好と模倣困難性が高まり、企業特殊優位としてその市場ポジションが変化しています。これを経営資源の上方向へのリポジショニングと呼びます(左図)。一方で中国の都市部(北京、香港など)では、日本食の店内調理技術と施設管理能力の価値は残念ながら低下しています。すでに多くの店舗がリーズナブルで高品質な日本食を提供しているため、日本食だけでは顧客を魅了できないと考えられます。施設についても中国の都市部やインドネシアのジャカルタでは、現地競合が最先端の建築技術を用いた大型の建物で顧客を惹きつけていますので、イオンモールの安全で清潔な施設のみでは十分に顧客価値を提供できません。このような現象を経営資源の下方向へのリポジショニングと呼びます(右図)。

たとえば、イオンの場合、すし、天ぷら、惣菜など、日本食の店内調理能力は、日本市場において顧客の支持をある程度は集めてはいるものの、競合との差異化要因としては十分に機能していません。日本市場ではどの食品スーパーでも店内調理能力には力を入れており、競争は益々激化しています。同様にイオンモール内の施設管理能力もまた日本国内市場では当たり前のサービスになっています。清潔な室内環境、安心・安全な施設の設計と管理は、日本国内ではもはや空気のような存在となり、それだけでは大きな顧客価値を生み出せません。しかし、ベトナムや一部の中国の店舗では、これら経営資源に対する顧客選好と模倣困難性が高まり、企業特殊優位としてその市場ポジションが変化しています。これを経営資源の上方向へのリポジショニングと呼びます(左図)。一方で中国の都市部(北京、香港など)では、日本食の店内調理技術と施設管理能力の価値は残念ながら低下しています。すでに多くの店舗がリーズナブルで高品質な日本食を提供しているため、日本食だけでは顧客を魅了できないと考えられます。施設についても中国の都市部やインドネシアのジャカルタでは、現地競合が最先端の建築技術を用いた大型の建物で顧客を惹きつけていますので、イオンモールの安全で清潔な施設のみでは十分に顧客価値を提供できません。このような現象を経営資源の下方向へのリポジショニングと呼びます(右図)。

本研究は、イオンとイオンモールの主な成功要因が本国資源の再配置、すなわちリソース・リポジショニングの精度にあることを示しています。リソース・リポジショニング・フレームワークは以下を示唆します。多国籍企業は海外市場へ進出する際に、本国市場の環境に合わせて長年構築してきた本社の経営資源の束を一旦は分解し、それぞれの経営資源に対して海外市場での最適な市場ポジションを探し当てます。顧客による選好と模倣困難性の2つの指標(変数)を基準とし、経営資源を一つ一つ丁寧に再評価していきます。重要な点は、本国市場で競争優位の源泉として活用している経営資源、たとえば最先端の技術が、現地市場において同様に強みとして機能しない場合があり、また逆に本国市場では当たり前と考えられている経営資源が、現地市場で輝きを増すというリソース・リポジショニングのロジックの理解と活用にあります。多国籍企業は、現地市場での学習を通じて、虚心坦懐な態度で市場に対する理解を深め、自社の経営資源に新しい光を当てる戦略的行動が求められます。

■今後の展開

現在、本研究チームではリソース・リポジショニングを効果的、効率的に計画、実行するための組織能力の解明に取り組んでいます。本社と子会社の経営陣、現場のマネジャーとの緊密な連携、調整が優れたリソース・リポジショニング能力の開発の鍵を握っています。

■発表者

臼井哲也 学習院大学国際社会科学部 教授

小田部正明 ハワイ大学マノア校 教授

小田部正明 ハワイ大学マノア校 教授

■論文情報

論文名:How do you identify and leverage your advantage: Developing a resource repositioning framework

雑誌:Journal of International Management

著者名:Tetsuya Usui, Masaaki Kotabe

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1075425325000705#ab0005

DOI: https://doi.org/10.1016/j.intman.2025.101292

■研究助成

本研究は、科学研究費補助金(基盤研究(C)20K01861ならびに15K03685)より助成を受けています。また本発表は、学習院大学国際論文助成事業より掲載費の助成を受けています。

論文名:How do you identify and leverage your advantage: Developing a resource repositioning framework

雑誌:Journal of International Management

著者名:Tetsuya Usui, Masaaki Kotabe

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1075425325000705#ab0005

DOI: https://doi.org/10.1016/j.intman.2025.101292

■研究助成

本研究は、科学研究費補助金(基盤研究(C)20K01861ならびに15K03685)より助成を受けています。また本発表は、学習院大学国際論文助成事業より掲載費の助成を受けています。

▼本件に関する問い合わせ先 |

|

学長室広報センター | |

松本 | |

TEL | : 03-5992-1008 |

FAX | : 03-5992-9246 |

大学・学校情報 |

|---|

| 大学・学校名 学習院大学 |

|

| URL https://www.univ.gakushuin.ac.jp/ |

| 住所 東京都豊島区目白1-5-1 |

| 学習院の教育目標は、「ひろい視野 たくましい創造力 ゆたかな感受性」。学生の個性を尊重しながら、文理両分野にわたる広義の基礎教育と多様な専門教育を有機的につなげる教育を行っています。自ら課題を発見し、その解決に必要な方策を提案・遂行する力を十分に身につけた人材を育成すること。それが学習院大学の使命です。 |

| 学長(学校長) 遠藤 久夫 |

大学探しナビで学習院大学の情報を見る

大学探しナビで学習院大学の情報を見る