- ★Google+

- ★Hatena::Bookmark

摂南大学(学長:久保康之)農学部応用生物科学科 動物機能科学研究室の井上亮教授は、Mizkan(代表取締役社長兼 CEO:吉永智征)と京都府立医科大学(学長:夜久均)と共同で臨床試験に取り組みました。健康な成人を対象とした研究により、食物繊維とくに発酵性食物繊維の含有を中心とする食品の摂取が腸内細菌叢や排便関連QOLに有益な変化をもたらし、更に睡眠や肌の状態と関連する可能性が見出されました。本研究成果は国際学術誌 Microorganisms に掲載されました(UMIN臨床試験登録番号:UMIN000054712)。

研究概要

本研究は、食物繊維とくに発酵性食物繊維の含有を中心とする食品の摂取が健康な成人の腸内環境や排便関連 QOL(生活の質)に与える影響を検証するとともに、睡眠や皮膚状態など全身の健康指標との関連を探索的に評価することを目的としました。研究の結果、食物繊維の摂取は、一部の腸内細菌の割合を増やし、排便関連の生活の質を改善する傾向を示しました。更に、増加した有益菌の大腸内に占める割合(占有率)が睡眠や肌に関する スコアと相関することが確認され、腸・脳・皮膚のネットワークを介した広範な健康価値の可能性が示されました。

研究背景

食物繊維は古くから便通改善に有効とされてきましたが、近年は腸内細菌を介した全身への影響が注目されてい ます。特に食物繊維の中でも発酵性のある食物繊維は大腸で腸内細菌により分解され、短鎖脂肪酸(SCFA)などの代謝産物を産生することが知られています。これらは腸上皮細胞や免疫調整に寄与するほか、腸-脳軸や腸-皮膚軸を介して睡眠や肌状態にも影響を与える可能性が示唆されており食物繊維の健康への影響は近年ますます注目されています。しかし、健康な成人を対象に腸内細菌叢、排便関連QOL、そして睡眠・皮膚状態を同時に評価した臨床試験はこれまで限られていました。

研究方法

•対象者:20~50歳の健康な成人105人

•デザイン:無作為化二重盲検プラセボ対照試験

•介入内容:

➡食物繊維の低摂取グループ(1日平均2.2gの追加摂取)

➡食物繊維の高摂取グループ(発酵性食物繊維を中心に1日平均8.2gを追加摂取)

• 介入期間:4週間

• 評価項目:腸内細菌叢(16S rRNAシーケンス)、糞便中有機酸濃度、排便日誌、JPAC-QOL(排便関連 QOL質問票)、OSA-MA(睡眠調査票)、肌に関する質問表

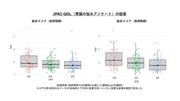

1.排便関連QOLの変化

食物繊維の低摂取および高摂取グループでは2週間の摂取でJPAC-QOLスコアが有意に改善しました。また、排便のあった日数については、低摂取および高摂取グループともに4週間の摂取で有意に改善しました。

2.肌アンケートの変化

食物繊維の低摂取グループでは2週間の摂取にて肌の透明性が改善されたとの回答が有意に増加しました。また、高摂取グループでは2週間・4週間の摂取にて肌の透明性が改善されたとの回答が有意に増加しました。

3.腸内細菌叢の変化

ビフィズス菌やFusicatenibacter属、Anaerostipes属など酪酸産生菌を含む有用菌の増加が認められました。更に、これらの菌の大腸内に占める割合(占有率)はFaecalibacteriumやPrevotellaといった他の有益菌の占有率とも正の相関関係を示しました。

4.睡眠・肌との関連

ビフィズス菌やFusicatenibacter属・Anaerostipes属などの占有率は睡眠に関するスコアの一部(起床時の眠気、入眠と睡眠維持(目が覚めずに眠り続けられること) 、疲労回復)や肌に関する スコアの一部(シミ、顔の吹き出物、鼻の周りの皮脂や汚れ、目の下の肌の色)とも相関しました。これにより、有益菌の存在が睡眠や肌の状態に影響する可能性が示されました。

5.摂取量による健康効果の違い

食物繊維の摂取効果は日常的な摂取量により異なることが確認されました。日常の食事から摂る食物繊維量が少ない参加者では比較的少ない食物繊維の追加摂取でも腸内環境や排便に関する改善がみられました。一方、日常の食事から摂る食物繊維量が多い人が更に食物繊維を追加摂取し摂取量が平均25g/日前後に到達した参加者では、腸内細菌叢の変化に加え、睡眠関連の指標(睡眠時間の長さ)にも良好な変化が観察されました。

※食物繊維の1日あたりの目標摂取量は男性22g、女性18gと厚労省より定められています。本研究では、目標量の80%以上(男性:17.6g以上、女性:14.4g以上)を超える参加者を高い摂取量、超えない参加者を低い摂取量と定義しています。

<参考文献>Sasaki, S. Dietary Reference Intakes for Japanese (2025): The Fundamental and Comprehensive Guideline for Healthy and Diets.Health Eval. Promot. 2025, 52, 342-352.

6.全体的なまとめ

本研究により、食物繊維の短期間の摂取が腸内環境と排便関連QOLに有益な変化をもたらすことを示しました。更に、食物繊維の継続的かつ十分量の摂取は腸-脳-皮膚の相関を介して睡眠や肌状態の健康便益にも寄与する可能性が考えられます。

本研究は、食物繊維とくに発酵性食物繊維の含有を中心とする食品の摂取が健康な成人の腸内環境や排便関連 QOL(生活の質)に与える影響を検証するとともに、睡眠や皮膚状態など全身の健康指標との関連を探索的に評価することを目的としました。研究の結果、食物繊維の摂取は、一部の腸内細菌の割合を増やし、排便関連の生活の質を改善する傾向を示しました。更に、増加した有益菌の大腸内に占める割合(占有率)が睡眠や肌に関する スコアと相関することが確認され、腸・脳・皮膚のネットワークを介した広範な健康価値の可能性が示されました。

研究背景

食物繊維は古くから便通改善に有効とされてきましたが、近年は腸内細菌を介した全身への影響が注目されてい ます。特に食物繊維の中でも発酵性のある食物繊維は大腸で腸内細菌により分解され、短鎖脂肪酸(SCFA)などの代謝産物を産生することが知られています。これらは腸上皮細胞や免疫調整に寄与するほか、腸-脳軸や腸-皮膚軸を介して睡眠や肌状態にも影響を与える可能性が示唆されており食物繊維の健康への影響は近年ますます注目されています。しかし、健康な成人を対象に腸内細菌叢、排便関連QOL、そして睡眠・皮膚状態を同時に評価した臨床試験はこれまで限られていました。

研究方法

•対象者:20~50歳の健康な成人105人

•デザイン:無作為化二重盲検プラセボ対照試験

•介入内容:

➡食物繊維の低摂取グループ(1日平均2.2gの追加摂取)

➡食物繊維の高摂取グループ(発酵性食物繊維を中心に1日平均8.2gを追加摂取)

• 介入期間:4週間

• 評価項目:腸内細菌叢(16S rRNAシーケンス)、糞便中有機酸濃度、排便日誌、JPAC-QOL(排便関連 QOL質問票)、OSA-MA(睡眠調査票)、肌に関する質問表

1.排便関連QOLの変化

食物繊維の低摂取および高摂取グループでは2週間の摂取でJPAC-QOLスコアが有意に改善しました。また、排便のあった日数については、低摂取および高摂取グループともに4週間の摂取で有意に改善しました。

2.肌アンケートの変化

食物繊維の低摂取グループでは2週間の摂取にて肌の透明性が改善されたとの回答が有意に増加しました。また、高摂取グループでは2週間・4週間の摂取にて肌の透明性が改善されたとの回答が有意に増加しました。

3.腸内細菌叢の変化

ビフィズス菌やFusicatenibacter属、Anaerostipes属など酪酸産生菌を含む有用菌の増加が認められました。更に、これらの菌の大腸内に占める割合(占有率)はFaecalibacteriumやPrevotellaといった他の有益菌の占有率とも正の相関関係を示しました。

4.睡眠・肌との関連

ビフィズス菌やFusicatenibacter属・Anaerostipes属などの占有率は睡眠に関するスコアの一部(起床時の眠気、入眠と睡眠維持(目が覚めずに眠り続けられること) 、疲労回復)や肌に関する スコアの一部(シミ、顔の吹き出物、鼻の周りの皮脂や汚れ、目の下の肌の色)とも相関しました。これにより、有益菌の存在が睡眠や肌の状態に影響する可能性が示されました。

5.摂取量による健康効果の違い

食物繊維の摂取効果は日常的な摂取量により異なることが確認されました。日常の食事から摂る食物繊維量が少ない参加者では比較的少ない食物繊維の追加摂取でも腸内環境や排便に関する改善がみられました。一方、日常の食事から摂る食物繊維量が多い人が更に食物繊維を追加摂取し摂取量が平均25g/日前後に到達した参加者では、腸内細菌叢の変化に加え、睡眠関連の指標(睡眠時間の長さ)にも良好な変化が観察されました。

※食物繊維の1日あたりの目標摂取量は男性22g、女性18gと厚労省より定められています。本研究では、目標量の80%以上(男性:17.6g以上、女性:14.4g以上)を超える参加者を高い摂取量、超えない参加者を低い摂取量と定義しています。

<参考文献>Sasaki, S. Dietary Reference Intakes for Japanese (2025): The Fundamental and Comprehensive Guideline for Healthy and Diets.Health Eval. Promot. 2025, 52, 342-352.

6.全体的なまとめ

本研究により、食物繊維の短期間の摂取が腸内環境と排便関連QOLに有益な変化をもたらすことを示しました。更に、食物繊維の継続的かつ十分量の摂取は腸-脳-皮膚の相関を介して睡眠や肌状態の健康便益にも寄与する可能性が考えられます。

論文情報

掲載誌:Microorganisms

論文タイトル:Effects of Dietary Fiber Supplementation on Gut Microbiota and Bowel Function in Healthy Adults:A Randomized Controlled Trial

著者名:井上 亮 1*、鈴木 謙太 2、高岡 正周 2、成見 美智博 2、内藤 裕二 3(*筆頭著者)

1.摂南大学 農学部応用生物科学科 動物機能科学研究室

2.ミツカン イノベーション開発部

3.京都府立医科大学 大学院 医学研究科

公開日:2025年9月5日

DOI:10.3390/microorganisms1309206

掲載誌:Microorganisms

論文タイトル:Effects of Dietary Fiber Supplementation on Gut Microbiota and Bowel Function in Healthy Adults:A Randomized Controlled Trial

著者名:井上 亮 1*、鈴木 謙太 2、高岡 正周 2、成見 美智博 2、内藤 裕二 3(*筆頭著者)

1.摂南大学 農学部応用生物科学科 動物機能科学研究室

2.ミツカン イノベーション開発部

3.京都府立医科大学 大学院 医学研究科

公開日:2025年9月5日

DOI:10.3390/microorganisms1309206

▼本件に関する問い合わせ先 |

|

学校法人常翔学園 広報室 | |

石村、上田 | |

住所 | : 大阪市旭区大宮5-16-1 |

TEL | : 06-6954-4026 |

大学・学校情報 |

|---|

| 大学・学校名 摂南大学 |

|

| URL https://www.setsunan.ac.jp/ |

| 住所 【寝屋川キャンパス】〒572-8508 大阪府寝屋川市池田中町17-8 【枚方キャンパス】 〒573-0101 大阪府枚方市長尾峠町45-1 |

| 摂南大学は2023年4月、寝屋川キャンパスに現代社会学部を開設。文・理をもつ総合大学の強みを生かした幅広い教育・研究活動を展開しています。 実践的教育と少人数教育を柱に、学部横断的な教育プログラムで学生の主体性を養成。1年次からの短期留学で早期に国際感覚を身につけるグローバル・シチズンシップ副専攻課程の設置や教養教育・初年次教育の強化などにも取り組んでいます。 |

| 学長(学校長) 久保康之 |