- ★Google+

- ★Hatena::Bookmark

学校法人トヨタ学園 豊田工業大学(学長 中野義昭、名古屋市天白区)大学院工学研究科 エネルギー材料研究室 松波雅治 准教授ならびに同研究室 修士課程2年 後藤大輝らの研究グループは、大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所 極端紫外光研究施設の田中清尚 准教授と共同で、角度分解光電子分光(*1)という手法を用いて、熱電材料(*2)の高性能化の鍵とされている電子散乱の影響を可視化することに初めて成功しました。本研究により電子散乱を利用した材料開発の新しい方向性が示されたことで、熱電変換技術の発展とその社会実装の促進につながることが期待されます。本研究成果は、2025年10月20日(日本時間)米国物理学協会の学術誌「Applied Physics Letters」のオンライン版に掲載されました。

〇発表のポイント

熱電材料の高性能化には電子散乱の利用が有効であることが知られていたものの、これまでは実験的に電子散乱の情報を検出することは難しかった。

今回、角度分解光電子分光という手法を用いることで、電子散乱のエネルギー依存性を検出することに成功した。これにより近藤効果(*3)に起因する異常熱電特性が電子散乱の効果によって説明できることを初めて実験的に明らかにした。

本手法をあらゆる材料に応用することにより、電子散乱を起源とした高性能熱電材料の開発が活性化し、熱電変換技術の社会実装が促進されることが期待される。

〇研究概要

捨てられている熱から電気を得ることができる熱電変換技術は有力な省エネルギー技術ですが、社会や産業を支える基幹技術となるためには構成材料のさらなる高性能化が必要です。これまで熱電材料の性質は状態密度(*4)のエネルギー依存性に基づいて理解されてきました。一方で近年の研究から、いくつかの高性能な熱電材料においては、状態密度の点だけではその性質を理解することが難しく、従来は無視されてきた電子散乱のエネルギー依存性を考慮することの重要性が認識されるようになってきました。つまり電子散乱に注目した材料開発を進めることで、熱電材料の飛躍的な高性能化を実現できる可能性が高まります。しかしながら、現在までに熱電材料における電子散乱のエネルギー依存性が実際に観測された例はなく、あくまで理論上の予測にとどまっていました。

熱電材料の高性能化には電子散乱の利用が有効であることが知られていたものの、これまでは実験的に電子散乱の情報を検出することは難しかった。

今回、角度分解光電子分光という手法を用いることで、電子散乱のエネルギー依存性を検出することに成功した。これにより近藤効果(*3)に起因する異常熱電特性が電子散乱の効果によって説明できることを初めて実験的に明らかにした。

本手法をあらゆる材料に応用することにより、電子散乱を起源とした高性能熱電材料の開発が活性化し、熱電変換技術の社会実装が促進されることが期待される。

〇研究概要

捨てられている熱から電気を得ることができる熱電変換技術は有力な省エネルギー技術ですが、社会や産業を支える基幹技術となるためには構成材料のさらなる高性能化が必要です。これまで熱電材料の性質は状態密度(*4)のエネルギー依存性に基づいて理解されてきました。一方で近年の研究から、いくつかの高性能な熱電材料においては、状態密度の点だけではその性質を理解することが難しく、従来は無視されてきた電子散乱のエネルギー依存性を考慮することの重要性が認識されるようになってきました。つまり電子散乱に注目した材料開発を進めることで、熱電材料の飛躍的な高性能化を実現できる可能性が高まります。しかしながら、現在までに熱電材料における電子散乱のエネルギー依存性が実際に観測された例はなく、あくまで理論上の予測にとどまっていました。

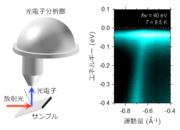

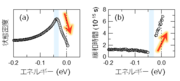

今回、研究グループは角度分解光電子分光という手法(図1)を用いて、近藤効果によって異常な熱電特性を示すYbCu₂Si₂という物質の中の電子の性質を詳しく調査し、状態密度に加えて電子散乱の情報を抽出することに成功しました。図2(a)は今回の実験で得られた状態密度とエネルギーの関係であり、図2(b)は電子散乱を特徴づける緩和時間とエネルギーの関係を表したグラフです。緩和時間とは、電子が散乱されるまでの時間のことであり、この変化が電子の"ダイナミックさ"を反映しています。状態密度には近藤効果に由来するピークが観測されており、緩和時間はこのピークのエネルギーを境にしてフェルミエネルギー(*5)に向かって変化が大きくなっていることがわかります。この物質の熱電特性を説明するためにはフェルミエネルギーでのグラフの傾きが正(右肩上がり)である必要があり、図2(a)の状態密度はこの条件を満たさず、図2(b)の緩和時間がこの条件を満たしていることがわかります。したがって、この物質の異常な熱電特性は、通常の材料のように状態密度の点では説明することができず、電子散乱が主要な役割を果たしていることが実証されました。

本研究では電子のダイナミックさが熱電材料の高性能化の重要な鍵となり得ることを初めて実験的に裏付けたものです。この研究成果をきっかけに次世代の熱電材料となり得る物質における電子散乱の影響が実験的に解明され、それを制御することで高性能化が進み、熱電変換技術の社会実装が促進されることが期待されます。

〇用語説明

*1 角度分解光電子分光 ・・・固体に紫外線やX線を照射して、飛び出てくる電子(光電効果)のエネルギーと角度を観測することにより、固体内電子の束縛エネルギーと運動量(電子の動く方向と速さ)を調べる実験手法を指します。

*2 熱電材料 ・・・導体に温度勾配をつけた場合に電圧(熱起電力)が生じる現象をゼーベック効果といいます。ゼーベック効果が大きく、電気抵抗が小さい材料を用いると、温度差から発電することができます。これを熱電発電と呼び、熱電発電を行う素子に用いられる材料が熱電材料です。

*3 近藤効果 ・・・通常の金属は冷却とともに電気抵抗が減少しますが、僅かな磁性不純物を含む金属の場合には、電気抵抗がある温度で増加に転じるという異常を示します。1964年に故・近藤淳 博士は、この異常が不純物の局在スピンと伝導電子との多体相互作用に起因するということを理論的に解明しました。そのためこの現象は「近藤効果」という名前で世界に広く知られています。また、近藤効果を示す物質においては状態密度に鋭いピーク(近藤共鳴ピーク)が現れます。

*4 状態密度 ・・・単位エネルギー当たりの電子状態の数のことを状態密度といいます。つまりあるエネルギーに電子がどれだけ存在しやすいかを表します。

*5 フェルミエネルギー ・・・金属において絶対零度で電子が存在できる最高のエネルギーのことをフェルミエネルギー(フェルミ準位)といいます。図1の場合は縦軸が、図2の場合は横軸がゼロのところに対応します。

〇論文の詳細情報

タイトル:Evidence for energy-dependent scattering dominating thermoelectricity in heavy fermion systems(重い電子系の熱電現象を支配するエネルギー依存散乱の証拠)

著者名:Daiki Goto, Kentaro Kuga, Kiyohisa Tanaka, Tsunehiro Takeuchi, Masaharu Matsunami

雑誌:Applied Physics Letters

DOI:10.1063/5.0291138

URL:https://doi.org/10.1063/5.0291138

※本研究は JSPS科研費23K23051の支援を受けて行われたものです。

〇お問い合わせ先

研究内容に関するお問い合わせ

豊田工業大学大学院工学研究科

准教授 松波 雅治

電話:052-809-1706 Mail:matunami@toyota-ti.ac.jp

自然科学研究機構 分子科学研究所 極端紫外光研究施設

准教授 田中 清尚

電話:0564-55-7202 Mail:k-tanaka@ims.ac.jp

報道に関するお問い合わせ

豊田工業大学 広報・入試室渉外広報グループ

電話:052-809-1706 Mail:matunami@toyota-ti.ac.jp

自然科学研究機構 分子科学研究所 極端紫外光研究施設

准教授 田中 清尚

電話:0564-55-7202 Mail:k-tanaka@ims.ac.jp

報道に関するお問い合わせ

豊田工業大学 広報・入試室渉外広報グループ

電話:052-809-1764 Mail:s-koho@toyota-ti.ac.jp

自然科学研究機構 分子科学研究所 研究力強化戦略室

電話:0564-55-7209 Mail:press@ims.ac.jp

総合研究大学院大学 総合企画課 広報社会連携係

総合研究大学院大学 総合企画課 広報社会連携係

電話:046-858-1629 Mail:kouhou1@ml.soken.ac.jp

▼本件に関する問い合わせ先 |

|

広報入試室 渉外広報グループ | |

芹澤 | |

住所 | : 名古屋市天白区久方2丁目12-1 |

TEL | : 0528091764 |

FAX | : 0528091721 |

大学・学校情報 |

|---|

| 大学・学校名 豊田工業大学 |

|

| URL https://www.toyota-ti.ac.jp/ |

| 住所 名古屋市天白区久方2丁目12-1 |

| 豊田工業大学は、トヨタ自動車の社会貢献活動の一環として設立された大学です。トヨタグループの始祖であり、わが国の産業技術開発の父ともいえる豊田佐吉(1867-1930)の遺訓を建学の理念として掲げ、1981年に誕生しました。豊田佐吉は「発明で社会の役に立ち、国家に尽くしたい」と志し、自動織機の開発に没頭。23歳で豊田式木製人力織機を発明し、初めての特許を取得しました。1924年に完成した無停止杼換式豊田自動織機(G型)は世界中の繊維産業の効率化と高品質化を推し進めました。建学の理念「研究と創造に心を致し、常に時流に先んずべし」という言葉には、先端的な工学研究を通じた新たな価値創造と社会への還元、また現代社会の課題に率先して挑む実践的な技術者・研究者の育成という、本学の使命が表現されています。 |

| 学長(学校長) 保立 和夫 |

大学探しナビで豊田工業大学の情報を見る

大学探しナビで豊田工業大学の情報を見る