【日本大学】注射薬の配合変化に新知⾒ アミオダロン注射剤とフロセミド注射剤の混合条件で異なる配合変化のリスク

1 概 要

日本大学薬学部薬理学研究室、同薬剤学研究室、日本大学病院薬剤部、および医学部附属板橋病院薬剤部の研究グループは、救急医療や集中治療の現場で使用されることが多い抗不整脈薬アミオダロンと利尿薬フロセミドの2種類の注射剤について、混合条件によって配合変化リスクが異なることを明らかにしました。

研究グループは、製造段階での薬剤(注射剤)の配合変化を確認する従来型の試験管内ミキシング法に加え、実際の臨床投与経路を再現したルート試験法を比較検討しました。その結果、ルート試験法においてのみ、配合変化を示す濁度の上昇や大きな粒子の析出が観察されました。このことから、従来の試験管内試験のみでは、実際の医療現場で生じる配合変化を十分に評価できない可能性が示されました。本研究成果は、注射薬の安全性評価において、実際の投与経路を模擬したルート試験の重要性を示すものであり、今後、より安全かつ適切な注射薬投与法の確立に寄与することが期待されます。

■ 研究成果の発表

日本大学大学院薬学研究科の岩渕 聡 大学院生(博士課程3年、日本大学医学部附属板橋病院薬剤部所属)を筆頭著者とした原著論文が、2025年10月17日(英国時間)に国際的な学術誌「Scientific Reports」に掲載されました。

日本大学薬学部薬理学研究室、同薬剤学研究室、日本大学病院薬剤部、および医学部附属板橋病院薬剤部の研究グループは、救急医療や集中治療の現場で使用されることが多い抗不整脈薬アミオダロンと利尿薬フロセミドの2種類の注射剤について、混合条件によって配合変化リスクが異なることを明らかにしました。

研究グループは、製造段階での薬剤(注射剤)の配合変化を確認する従来型の試験管内ミキシング法に加え、実際の臨床投与経路を再現したルート試験法を比較検討しました。その結果、ルート試験法においてのみ、配合変化を示す濁度の上昇や大きな粒子の析出が観察されました。このことから、従来の試験管内試験のみでは、実際の医療現場で生じる配合変化を十分に評価できない可能性が示されました。本研究成果は、注射薬の安全性評価において、実際の投与経路を模擬したルート試験の重要性を示すものであり、今後、より安全かつ適切な注射薬投与法の確立に寄与することが期待されます。

■ 研究成果の発表

日本大学大学院薬学研究科の岩渕 聡 大学院生(博士課程3年、日本大学医学部附属板橋病院薬剤部所属)を筆頭著者とした原著論文が、2025年10月17日(英国時間)に国際的な学術誌「Scientific Reports」に掲載されました。

2 背 景

集中治療室(ICU)の重症患者では、多種類の薬剤を同時に投与することが多く、実際に約半数の患者で3剤以上が同一ルートから投与されていると報告されています。そのうち約8.5%では、配合変化の既知または未確認の薬剤が混合されています。注射剤の配合変化は、薬効の低下や沈殿による塞栓リスクを引き起こし、重症患者の予後に重大な影響を及ぼす可能性があることから、安全な薬物治療のためには適切な評価が不可欠です。

ICUでは、心不全や心筋梗塞に起因する致死性不整脈(心室細動や心室頻拍)が発症することがあり、その際には複数の薬剤を迅速に投与する必要があります。抗不整脈薬アミオダロンは第一選択薬として広く用いられ、同時に循環不全に伴う肺うっ血や浮腫の改善を目的に利尿薬フロセミドが併用されることも少なくありません。しかし、両薬剤は混合時に沈殿が生じやすく、従来の研究では「適合」と「不適合」が混在し、結果が一致していませんでした。この不一致の一因として、従来の試験管内での混合試験では、臨床現場の複雑な投与条件を十分に反映できていない点が挙げられます。実際のICUでは、Y字接続部や三方活栓を介して複数薬剤が混合され、流速や混合比が常に変動しています。本研究では、こうした臨床条件を模擬可能な輸液ルートを構築して、アミオダロンとフロセミドの配合変化を従来法と比較して評価しました。

集中治療室(ICU)の重症患者では、多種類の薬剤を同時に投与することが多く、実際に約半数の患者で3剤以上が同一ルートから投与されていると報告されています。そのうち約8.5%では、配合変化の既知または未確認の薬剤が混合されています。注射剤の配合変化は、薬効の低下や沈殿による塞栓リスクを引き起こし、重症患者の予後に重大な影響を及ぼす可能性があることから、安全な薬物治療のためには適切な評価が不可欠です。

ICUでは、心不全や心筋梗塞に起因する致死性不整脈(心室細動や心室頻拍)が発症することがあり、その際には複数の薬剤を迅速に投与する必要があります。抗不整脈薬アミオダロンは第一選択薬として広く用いられ、同時に循環不全に伴う肺うっ血や浮腫の改善を目的に利尿薬フロセミドが併用されることも少なくありません。しかし、両薬剤は混合時に沈殿が生じやすく、従来の研究では「適合」と「不適合」が混在し、結果が一致していませんでした。この不一致の一因として、従来の試験管内での混合試験では、臨床現場の複雑な投与条件を十分に反映できていない点が挙げられます。実際のICUでは、Y字接続部や三方活栓を介して複数薬剤が混合され、流速や混合比が常に変動しています。本研究では、こうした臨床条件を模擬可能な輸液ルートを構築して、アミオダロンとフロセミドの配合変化を従来法と比較して評価しました。

3 研究の内容と成果

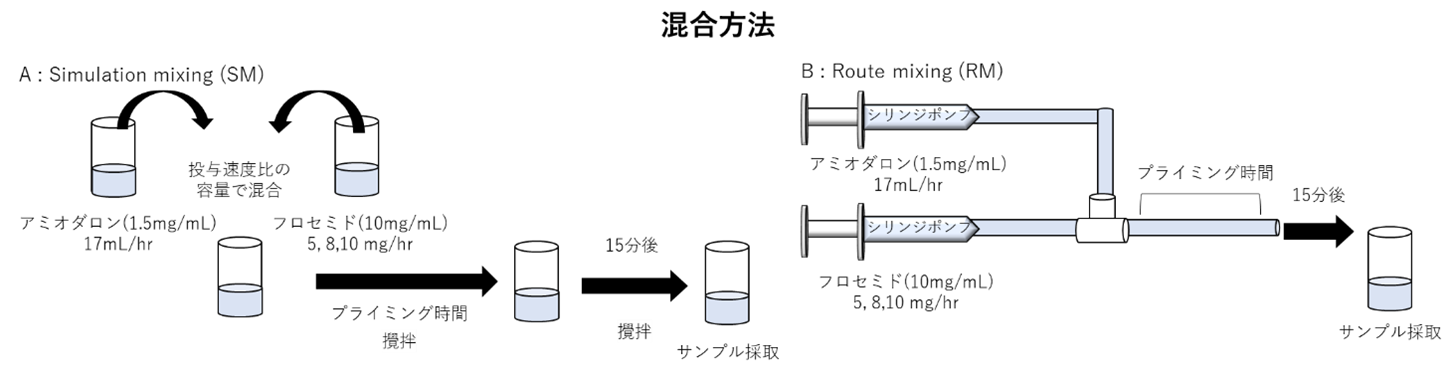

本研究では、従来の試験管内での混合試験(SM)と、実際の臨床での投与経路を再現した混合試験(RM)を比較し、外観(目視)、吸光度、結晶構造、粒子径の変化を評価しました。

その結果、フロセミドの投与量が5mg/hではSM・RMともに外観変化はなく、8mg/hではRMのみでわずかな白濁が生じ、10mg/hではSM・RMともに白濁が認められました。特にRMでは白濁が顕著であり、吸光度も有意に増加しました。そこで、結晶構造の解析を行ったところ、白濁沈殿物はフロセミドとアミオダロン塩酸塩の混合物であり、新たな結晶性物質が形成されていることが明らかになりました。同様に、粒子径についても解析したところ、RM条件ではSM条件よりも粒子の増大が顕著で、両条件間で異なる粒子成長挙動を示すことが明らかになりました。

以上の結果から、同一の混合比であっても混合条件により適合性は大きく変化することが明らかとなりました。そのため、従来の試験管内での評価だけでは、臨床現場における沈殿や凝集のリスクを過小評価する可能性があり、臨床現場を模した試験方法(RM)がより適切であることが示されました。これらの知見は、ICUや救急医療などの高リスク環境での安全な薬物投与法の確立に貢献するものと期待されます。

4 今後の展開

本研究により、アミオダロンとフロセミドの配合変化は混合条件によって変化することが示されました。特に、臨床での輸液ルートを再現した試験方法(RM)では、従来の試験管内での混合試験(SM)と比べて濁度の上昇や粒子の成長が顕著であり、従来の方法では実際のリスクを過小評価している可能性が示されました。こうした結果は、ICUのような環境においてこそ、カテーテル閉塞や不適切な薬剤投与のリスクをより正確に評価するために、臨床条件を模擬した試験法の必要性や重要性を裏付けています。

本研究により、アミオダロンとフロセミドの配合変化は混合条件によって変化することが示されました。特に、臨床での輸液ルートを再現した試験方法(RM)では、従来の試験管内での混合試験(SM)と比べて濁度の上昇や粒子の成長が顕著であり、従来の方法では実際のリスクを過小評価している可能性が示されました。こうした結果は、ICUのような環境においてこそ、カテーテル閉塞や不適切な薬剤投与のリスクをより正確に評価するために、臨床条件を模擬した試験法の必要性や重要性を裏付けています。

今後は、投与時間の延長、多様な投与経路の設定、血清タンパク質の存在を含む生物学的に関連性のある条件下での検証が必要です。これらの研究を通じて本知見を一般化することで、臨床現場における安全な注射剤投与方法の確立に寄与することが期待されます。

5 発表論文の概要

・研究論文名: Comparative Evaluation of Amiodarone and Furosemide Compatibility Under Different Mixing Conditions

・著 者: So Iwabuchi 1,2, Toru Imai 2, Naoto Suzuki 3, Hiroshi Nango 1, Taiki Nagatomo 3, Hiroko Miyagishi 1, Toyofumi Suzuki 3, Susumu Ootsuka 4, Yasuhiro Kosuge 1,*

1 日本大学薬学部 薬理学研究室

2 日本大学医学部附属板橋病院 薬剤部

3 日本大学薬学部 薬剤学研究室

4 日本大学病院 薬剤部

・公表雑誌: Scientific Reports 誌2025 Oct 17;15(1):36321. 2025 年10 月17 日(英国時間)

・DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-20217-0

6 問い合わせ先

<研究に関する問い合わせ>

・日本大学医学部附属板橋病院薬剤部

岩渕 聡(いわぶち そう)

TEL: 03-3972-8111

FAX: 03-3972-3400

E-mail: iwabuchi.sou@nihon-u.ac.jp

・日本大学薬学部薬理学研究室

教授 小菅 康弘(こすげ やすひろ)

TEL: 047-465-4027

・日本大学薬学部薬理学研究室

教授 小菅 康弘(こすげ やすひろ)

TEL: 047-465-4027

FAX: 047-465-4027

E-mail: kosuge.yasuhiro@nihon-u.ac.jp

※取材にお越しいただく際は、あらかじめ上記連絡先までご一報願います。

※取材にお越しいただく際は、あらかじめ上記連絡先までご一報願います。