- ★Google+

- ★Hatena::Bookmark

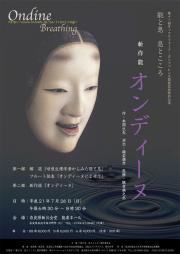

ヒトの脳における呼吸と情動(こころ)の密接な関係を医学的に研究している本間生夫教授(昭和大学第二生理学)執筆の新作能『オンディーヌ』が7月26日(日)に奈良県新公会堂にて公演される。テーマは“能と呼吸”あるいは“能と脳と呼吸”。日本の古典芸能である能楽を通し、芸能と科学のつながりを表現する。

■筆者(本間生夫教授)より

日本の古典芸能として世界無形文化遺産にも指定され、世界的に確固たる地位を築いている能楽。その身体芸術における表現の基本は「呼吸」にある。呼吸により、表現としての身体の様相が変わる。私がヒトの脳における呼吸と情動(こころ)の密接な関係を医学的に研究し続ける上で、今回のこの作品『オンディーヌ』を表現するにあたり、能を通して芸術と科学のつながりを表現した。テーマは“能と呼吸”あるいは“能と脳と呼吸”といえるであろう。

なぜ『オンディーヌ』を能にしたのか。呼吸器疾患のなかに「オンディーヌの呪い」といわれている疾患がある。これは睡眠時無呼吸症候群(中枢神経)のことで眠っているとき、一晩に何回も呼吸が止まってしまう疾患である。最近は高血圧や、糖尿病との関連も明らかになり、昼間傾眠傾向が強いというだけでは済まなくなってきている。オンディーヌと呼吸、これが能と呼吸に結びついた理由だ。

『オンディーヌ』は、1811年ドイツ後期ロマン派の作家フーケが出版した『ウンディーネ』が原作である。その後、1939年にジロドーによって戯曲が作られた。

オンディーヌは水の妖精で、人間の男に恋をし、人間界に降りてその男と結婚する。水界の掟により、その男はオンディーヌを裏切ると、眠りについたときに呼吸が止まるという妖術をかけられてしまう。しかし、夫となったその男は結局オンディーヌを裏切ってしまう。オンディーヌは男を命がけでかばうのだが、最後に男は眠りにつき、呼吸が止まり死んでしまう。決してオンディーヌが呪いをかけたわけではないのだが、このエピソードから「オンディーヌの呪い」という言葉がしばしば臨床の場で使われるようになった。

新作能『オンディーヌ』では、男は既に亡くなり、オンディーヌが泉のほとりで男を思うところから始まる。また、フルートソナタでも同じくオンディーヌを題材にした名曲があるのだが、今回その一部を、能の舞台前に導入として取り入れた。

能における心の表現としての呼吸を、美しい『オンディーヌ』を通してお楽しみいただきたい。

【プログラム】

●第一部:解説『呼吸生理学者からみた能と息』 本間生夫

フルート独奏『オンディーヌによせて』 フルート奏者 大平記子

●第二部:新作能『オンディーヌ』

日時:平成21年7月26日(日) 午後6時30分~8時30分

会場:奈良県新公会堂 能楽ホール(TEL 0742-27-2630)

▼本件に関する問い合わせ先

昭和大学 医学部第二生理学教室教授 本間生夫

TEL 03-3784-8000(代表)

大学・学校情報 |

|---|

| 大学・学校名 昭和医科大学 |

|

| URL https://www.showa-u.ac.jp/ |

| 住所 品川区旗の台1-5-8 |

| 昭和医科大学は医学部、歯学部、薬学部、保健医療学部の4学部が揃う「医系総合大学」です。創立以来、“常に相手の立場に立ってまごころを尽くす”という意味の「至誠一貫」を建学の精神に掲げ、思いやりのある人間性豊かな医療人の育成を最大の使命として、教育と研究に取り組んでいます。患者さんに誠意を持って接し、患者さん本位の医療を提供すること。そして忘れてはならないのは医療人同士の思いやりです。昭和医科大学には、この医療人同士が心を通じ合わせて治療にあたる「チーム医療」の学びがあります。 1年次の富士吉田キャンパスでの全寮制では4学部の学生が一緒に生活し、医療人として大切なコミュニケーション能力と相手を思いやる心を育みます。そして2年次より専門科目を学びながら、継続的に最終学年まで体系的なチーム医療教育を実践しているのが大きな特色です。 |

| 学長(学校長) 上條 由美 ( かみじょう ゆみ ) |

大学探しナビで昭和医科大学の情報を見る

大学探しナビで昭和医科大学の情報を見る