相模女子大学×相模原市 「インクルーシブ生涯学習プログラム」を開講します

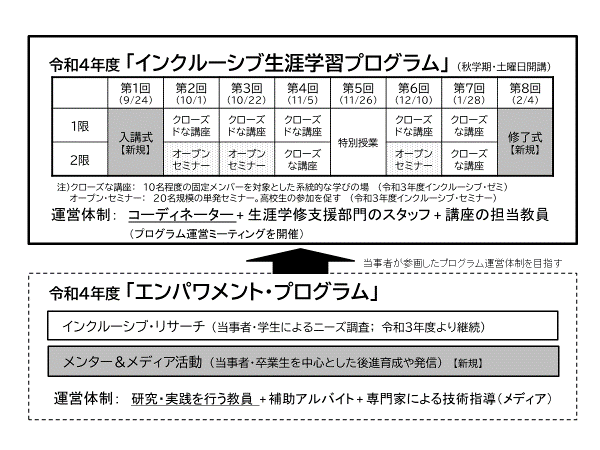

このうちインクルーシブ生涯学習プログラムは、9月24日の「入講式」を第1回として秋学期の土曜日に全8回を計画しています。基盤は、前年度までインクルーシブ・ゼミと称して開発してきた、発達障がいの若者4~5名と相模女子大学の学生4~5名の固定メンバーによる「クローズドな講座」(通称、ゼミ)です。ゼミでは毎年、新規参加者を募り、パーソナルポートフォリオづくりや「私のトリセツ相談会」など構造化された活動を通じた若者・学生の双方に自己理解の深化と相談の成功体験をねらいとしており、将来エンパワメント・プログラムの担い手となることへの心がまえや動機も育てていきます。

また、生涯学習プログラムには、多様な市民が参画できる「オープンなセミナー」(以下、セミナー)が3回組み込まれています。セミナーの時間帯は中学生以上なら誰でも参加が可能であり、発達障がいの高校生をターゲットに積極的な参加を呼びかけています。ゼミの固定メンバーもセミナーに参加し、講義を聴講し、一般の若者・市民との交流機会を持ちます。それだけでなく、ピアサポーターとして外部から参加する発達障がいの後進と関わり、来年度のゼミへの参加を呼びかけるなど、当事者同士による循環モデルの構築にも一役買っています。

エンパワメント・プログラムは、生涯学習プログラムの下支えを担います。活動のひとつとして、前年度までにゼミに参加した発達障がいの若者と学生が中心となってインクルーシブ・リサーチを行っています。インクルーシブ・リサーチでは自身の関心を探求するための調査方法や社会への発信の方法を学ぶことでセルフ・アドボカシー(自分の権利を守るために発言すること)が可能になることをねらいとしています。昨年度は「知的障害や発達障害の若者が大学に求めるニーズとは」というテーマで神戸大学のKUPIなど先進的な実践の視察を行い、成果報告会で発表しました。今年度は、そこで共有した問題意識を地域の教員向け研修会などで発信しつつ、「学校を卒業した後も学び続けるためには」というテーマを模索する目的で、当事者組織や市民活動・生涯学習支援の視察を予定しています。また、新たな試みとして、生涯学習プログラムの魅力を発信するために、プロの指導のもと、若者自ら取材や撮影、編集を行い、動画をつくって発信していくメディア活動を行う予定です。

本プログラムの成果は2022年10月の日本LD学会(於:京都)の自主シンポジウム、および2023年2月4日開催予定の報告会にて発表します。発達障がいの若者も発表者の一員として登壇する予定となっています。

■オープンセミナー(さがまちカレッジ)

(1)オトナ社会を賢くサバイブ!法律の基礎知識

担当講師:高倉 太郎 (シグマ麹町法律事務所弁護士・千葉大学法学部非常勤講師)

会場・教室:相模女子大学 7号館 1階 711教室

(2)こころのリフレッシュ☆自分をコントロールする心理学

担当講師:石川 勇一 (相模女子大学人間社会学部 教授)

会場・教室:相模女子大学 8号館 3階 831教室

(3)ヒトはなぜ、○○する?”あたりまえ”を深める哲学入門

担当講師:伊東 俊彦 (相模女子大学人間社会学部 教授)

会場・教室:相模女子大学 7号館 1階 711教室

本件に関するお問い合わせ先

学園事務部総務課

黒井 由美

- 住所

- 神奈川県相模原市南区文京2-1-1

- TEL

- 042-742-1411

- FAX

- 042-749-6500

- soumu@mail2.sagami-wu.ac.jp