【学習院大学】日本産クワコの染色体スケールのゲノム解読に成功

ポイント

●世界で初めてクワコ(Bombyx mandarina)の染色体スケールのゲノム解読に成功しました。

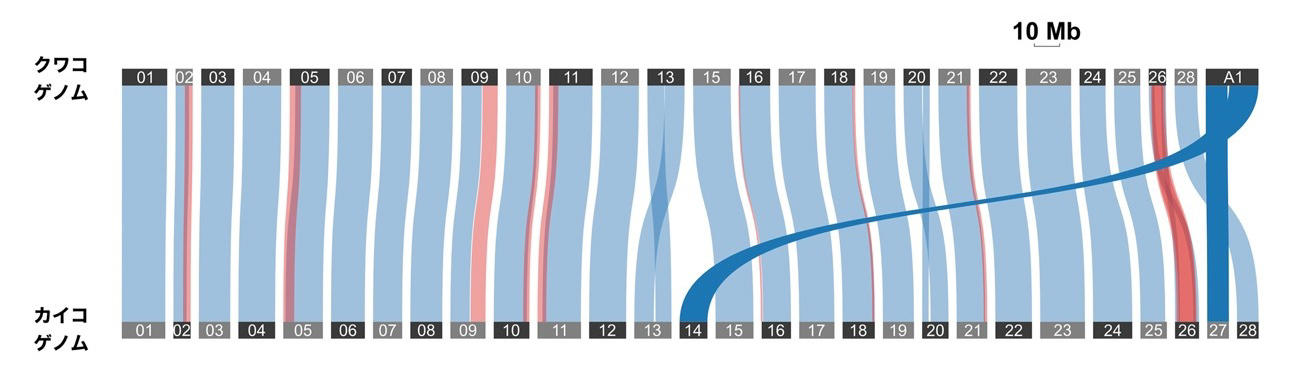

●日本産のクワコの染色体数(n=27)は、中国や韓国のクワコの染色体数(n=28)よりも1本少ないことが知られていました。日本産クワコでは、第14染色体と第27染色体が融合していることが判明しました。

●今後実験動物としてのクワコの利用を促進するため、ゲノムデータに生物学的な注釈をつけました(アノテーション情報整備)。

●世界で初めてクワコ(Bombyx mandarina)の染色体スケールのゲノム解読に成功しました。

●日本産のクワコの染色体数(n=27)は、中国や韓国のクワコの染色体数(n=28)よりも1本少ないことが知られていました。日本産クワコでは、第14染色体と第27染色体が融合していることが判明しました。

●今後実験動物としてのクワコの利用を促進するため、ゲノムデータに生物学的な注釈をつけました(アノテーション情報整備)。

■研究の概要

学習院大学理学部生命科学科の李允求助教、同嶋田透教授、東京大学の木内隆史准教授、基礎生物学研究所の山口勝士主任技術員、同重信秀治教授、国立遺伝学研究所の豊田敦特任教授らの研究グループは、ロングリードシーケンシング技術を用い、日本産クワコの染色体スケールのゲノムアセンブリ※1に成功しました。

このクワコ系統は、1982年に埼玉県坂戸市で捕獲された個体から樹立した系統であり、世界的に見ても珍しい野生蛾類の長期累代による近交系です。また、遺伝子モデルの構築やゲノム編集ツールの適用を見据えたオープンクロマチンアッセイなど、クワコゲノムのアノテーション情報を整備しました。これらの情報は、カイコの家畜化の歴史を解き明かす上で重要な手掛かりとなることが期待されます。

本研究成果は、2025年1月7日に国際学術誌「Scientific Data」に掲載されました。

■研究の背景

野外に生息するBombyx属の昆虫であるクワコは、カイコと最も近縁な種です。クワコとカイコの共通祖先を家畜化した生物がカイコであり、野外に留まり続けた個体群の子孫がクワコです。クワコには染色体数27の個体群と染色体数28の個体群が存在しており、染色体数27の個体群がいつ、どこで生じたのかについては未解明のままです。これまでは、主としてミトコンドリアCOI配列やrDNA配列※2をもとにした系統解析が行われてきましたが、解析に用いることができる配列長が短いために得られる情報量は少なく、ゲノムスケールでの解析が望ましいとされてきました。クワコの全ゲノム配列は2018年に他グループの手によって初めて公開されましたが、当該アセンブリはコンティグレベル※3にとどまっており配列とその所属染色体の対応は取れていませんでした。

■研究の内容

染色体スケールのクワコゲノムアセンブリを構築するため、1982年から実験室内で維持されているクワコ系統をゲノムDNAの供与体にしました。ロングリードシーケンサーでドラフトゲノムアセンブリを作成したのち、Bionano Saphyrシステムを利用してスキャフォールディング※4を行いました。Saphyrシステムによるoptical genome mappingでも全てのコンティグを染色体に回収させることができなかったため、さらにHi-C seq※5によるスキャフォールディングを行いました。その結果、配列数27、つまり染色体数と等しい配列数のゲノムアセンブリを構築することに成功しました。このゲノムアセンブリを利用して、カイコとの比較ゲノム解析を行ったところ、クワコでは、カイコでいうところの第14染色体と第27染色体が融合していることが判明しました。

■今後の展開

今回我々が解析したクワコ系統を含む、日本列島に生息するクワコは、現在調べられている限りにおいては、全て染色体数が27です。大陸に生息するクワコは染色体数27の個体群と染色体数28の個体群が混在しています。それらの個体群のゲノムをやはり染色体スケールで解読することによって、第14染色体と第27染色体がいつ、どこで起きたのか、全てのn=27の個体群で第14染色体と第27染色体の融合が起きているのか、ひいてはクワコの進化の歴史が明らかになるでしょう。

また、NBRPカイコでは、クワコの遺伝子資源の開発のために、クワコの染色体を1本だけ有する染色体置換系統を開発しています。研究チームが整備したクワコゲノムのアノテーション情報※6は、これらの染色体置換系統を利用する上でも有用であり、置換系統の利用の促進効果が期待されます。

■発表者

李允求 学習院大学 助教

木内隆史 東京大学 准教授

山口勝士 基礎生物学研究所 主任技術員

重信秀治 基礎生物学研究所 教授

豊田敦 国立遺伝学研究所 特任教授

嶋田透 学習院大学 教授

木内隆史 東京大学 准教授

山口勝士 基礎生物学研究所 主任技術員

重信秀治 基礎生物学研究所 教授

豊田敦 国立遺伝学研究所 特任教授

嶋田透 学習院大学 教授

■論文情報

論文名:A chromosome-level genome assembly of wild silkmoth, Bombyx mandarina

雑誌:Scientific Data

著者名:Jung Lee, Takashi Kiuchi, Katsushi Yamaguchi, Shuji Shigenobu, Atsushi Toyoda & Toru Shimada

DOI:10.1038/s41597-025-04395-0

雑誌:Scientific Data

著者名:Jung Lee, Takashi Kiuchi, Katsushi Yamaguchi, Shuji Shigenobu, Atsushi Toyoda & Toru Shimada

DOI:10.1038/s41597-025-04395-0

■研究助成

本研究はJSPS科学研究費助成事業(J18H03949,20K15535,24K17900)、2016年度NBRPゲノム情報等整備プログラムの支援を受けて実施されました。

■用語解説

※1 染色体スケール(のゲノムアセンブリ)

アセンブリに含まれる配列数と、染色体数が等しいか、あるいはほとんど同じ場合、そのアセンブリを「染色体スケールのゲノムアセンブリ」と表現する。

アセンブリに含まれる配列数と、染色体数が等しいか、あるいはほとんど同じ場合、そのアセンブリを「染色体スケールのゲノムアセンブリ」と表現する。

※2 ミトコンドリアCOI配列やrDNA配列

ミトコンドリアのCO1配列は、高等真核生物全体で塩基配列が一定に保たれているため、種や系統関係を判別・解析するために利用される。rDNA配列とは、rRNA(リボソームRNA)をコードする配列であり、ウイルスを除く全生物に存在する。進化速度が比較的遅く、種のレベルにおいて高い相同性を示すことが知られており、系統関係の解析のために利用されることが多い。

※3 コンティグレベル(のゲノムアセンブリ)

次世代シーケンサーから出力された配列を繋ぎ合わせた一次的なアセンブリを指す。配列数は、染色体数よりもはるかに多い場合が多く、その配列がどの染色体に由来するのか、帰属情報が明らかでない場合も多い。

※4 スキャフォールディング

ショートリードデータ、あるいはロングリードデータから一次的に作成された(ゲノム)アセンブリのことをドラフトアセンブリと呼ぶ。ドラフトアセンブリが染色体スケールであることは稀であり、通常はドラフトアセンブリに含まれる配列(コンティグと呼ぶ)をさらにつなぎ合わせる作業を要する。この作業のことをスキャフォールディングと呼ぶ。スキャフォールディングの結果、contig同士が繋がって生じた、より長い配列のことをスキャフォールドと呼ぶ。

※5 Hi-C seq

Hi-Cは、High-throughput chromosome conformation captureの略。ゲノムの3次元構造の解析法の1つである。3次元空間上で近接するゲノム領域を特定することができ、その性質を利用して、スキャフォールディングに用いられることも多い。

※6 (ゲノム)アノテーション

遺伝子構造や遺伝子機能の情報,近縁生物ゲノムとの比較情報、関連文献等の様々な生物学的関連情報をゲノム配列に付与することを指す。

遺伝子構造や遺伝子機能の情報,近縁生物ゲノムとの比較情報、関連文献等の様々な生物学的関連情報をゲノム配列に付与することを指す。

本件に関するお問い合わせ先

学長室広報センター

- TEL

- 03-5992-1008

- FAX

- 03-5992-9246

- koho-off@gakushuin.ac.jp