【玉川大学脳科学研究所 研究成果】大脳基底核回路の新たな機能を発見! ―望ましいはずの行動で結果が出ないときに代替案の模索を継続する―

玉川大学脳科学研究所、東京科学大学、福島県立医科大学、京都大学の共同研究グループは、遺伝子組換え動物、光遺伝学、神経科学と計算モデルを応用して、脳の深部にある大脳基底核の主要回路の一つである間接路が、従来から知られていた学習機能とは異なる新たな機能を担うことを発見しました。望ましいはずの行動で結果が出ないとき、間接路が代替案を模索し続ける役割を果たすことで柔軟な行動適応を可能にすることを実証しました。

本研究成果は、令和7年11月1日(日本時間)に国際科学雑誌 “Science Advances”(AAAS)にオンライン掲載されました。

本研究成果は、令和7年11月1日(日本時間)に国際科学雑誌 “Science Advances”(AAAS)にオンライン掲載されました。

●掲載論文名:

Dorsomedial striatum monitors unreliability of current action policy and probes alternative one via the indirect pathway

背内側線条体は間接路を通じて現在の行動方策の信頼性低下を検出し、可能性の高い他の方策を模索することに関与する

背内側線条体は間接路を通じて現在の行動方策の信頼性低下を検出し、可能性の高い他の方策を模索することに関与する

●著者:

リオス・アライン(東京科学大学)、野々村 聡(玉川大学)、酒井 裕(玉川大学)、小林 和人(福島県立医科大学)、加藤 成樹(福島県立医科大学)、高田 昌彦(京都大学)、礒村 宜和*(東京科学大学)、木村 實*(玉川大学) * 責任著者

■ この研究のポイント

・大脳基底核は、試行錯誤を通して望ましい行動を学習する機能を担うことが知られていた。

・特に大脳基底核の主要な回路の一つである間接路は、望ましくない行動を避ける学習に寄与していることがわかっていた。

・本研究は、間接路が状況変化に柔軟に応じて、学習機能をさらに加速する機能も持つことを実証した。

・従来の行動最適化の数理的枠組みを超えて、変化に柔軟に対応するメカニズムの可能性を示した。

・この成果は、社会適応の柔軟さに苦しむ精神・神経疾患の病因と病態解明や、社会で活きる人工知能の開発につながると期待される。 ■研究の背景

人間や動物の行動は、満足できる結果につながった行動を再び試み、不快感を伴った行動を避ける効果の法則(Thorndike, 1898)や強化学習理論の報酬最大化(Sutton, Barto, 1998)でよく説明されます。脳の神経活動の記録、活動操作、計算モデルなど幅広い研究によって、こうした行動の学習には脳の奥深くにある大脳基底核の神経回路が深く関わることが裏付けられています。特に、大脳基底核の主要な回路を構成する直接路は望ましい行動の強化に、間接路は望ましくない行動を避けることに寄与することが知られています。行動と結果の経験により、直接路と間接路が共同して、得られる結果、すなわち報酬を最大化する行動を獲得することが知られています。

報酬最大化によって獲得された行動は、安定した環境では概ね望ましい結果が得られ、習慣化していきます。しかし、環境が変わった際には、習慣化した行動が新たな試行錯誤を妨げるという難点があります。これは従来から認識されていますが、脳がどのような仕組みで解決しているのか不明でした。本研究は、間接路が望ましくない行動を避けるだけでなく、望ましいはずの行動で結果が出ないときに、代替案を模索し続ける役割を果たすことを発見しました。この発見は、環境が変化しても習慣化してしまった行動に執着してしまう弊害を克服し、環境変化に柔軟に対応する学習機能を実現する脳の回路メカニズム解明に大きく貢献しました。 ■研究内容

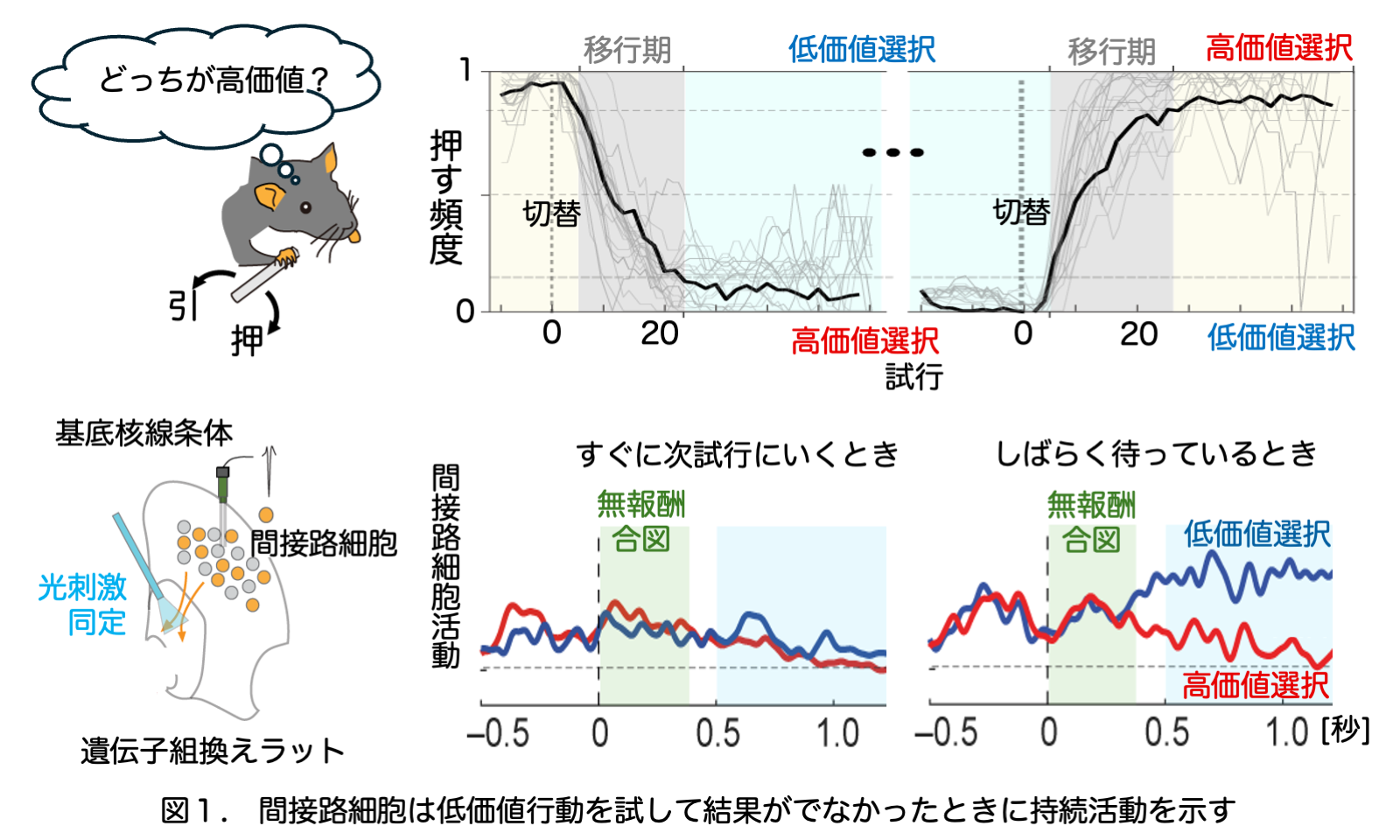

本研究では、不確実な状況で試行錯誤によって望ましい結果を得るための行動を学習する行動課題をラットに訓練しました。ラットは頭部を固定した状態で前肢を使ってハンドルを押すまたは引く行動を選びます。押すか引くかで報酬として水が与えられる確率が異なります(80%-20%または70%-10%)。どちらが高確率なのかを数十試行でラットにわからないように切り替えます。したがって、予期せぬ切替に適応して、ラットは試行錯誤の上で、押し引きのどちらを選択するかを変化させなければいけません。訓練の結果、切替から20−30回の試行錯誤を経て報酬確率が高い方の選択肢を8割以上選べるようになりました(図1)。

この行動課題中に、間接路を担う基底核線条体の神経細胞特異的に遺伝子を発現した遺伝子組換えラットを用いて神経活動を記録しました。すると、まず行動の結果が報酬なしに終わったことを合図する音によって、間接路の細胞が活動を上げることを確認しました。これは間接路が望ましくない行動を避けることに寄与する知見と整合するものでした。

ところが、敢えて低価値の行動を選択(青)したときには、行動の結果を知らせる合図が終わった後も、顕著で持続的な活動が観測されました(図1)。これは、合図の結果、すぐに次の試行にいくときより、しばらく待っているときの方が顕著でした。次の試行に行く前に今回の試した結果を熟慮しているかのような行動ではないかと推測されます。

この持続活動がどのような機能を担うのかを調べるために、強化学習モデルで直近の結果を反映した低価値行動の相対価値を推定し、持続活動との相関を調べました。その結果、相対価値を良く反映することがわかりました(図2左上)。つまり、これまで選択してきた高価値なはずの行動の相対的価値の低下を検出して、低価値行動を試したときに、持続活動していることが判明しました。

これは低価値行動を試して結果がでなかった(無報酬)ときに現れた神経活動です。その後の行動選択にどのような影響を及ぼしているか調べると、持続活動の大きさが、その後の数試行で低価値行動を模索し続ける程度に反映されていることがわかりました(図2右上)。直近の結果を反映した相対価値と、その後の数試行の行動は、神経活動とは無関係に関係しうるため、直接の相関を取り除いた偏相関解析をした結果、間接路の持続活動が、この両者を媒介していることがわかりました。

さて、神経細胞活動と行動との対応関係は、他の脳の回路システムの影響で観測されているだけかもしれません。本当に因果的に関わっているかどうか調べるため、間接路細胞の活動を制御できる光受容型タンパク質を発現させて、光照射によって、活動を刺激したり抑制したりしました(図2下)。その結果、刺激すると刺激しないときに比べて、低価値行動を模索し続ける程度が増大し、抑制すると減少しました(図2左下)。またこの神経活動操作が、2-3試行後までの選択に影響を与えることがわかりました(図2右下)。

これまで、大脳基底核の間接路は、結果がでなかった行動を抑制する機能を果たすことが知られていました。私たちの研究でも、行動結果の合図直後の間接路活動に関して、これと整合することを確認しました(図3上)。これに加えて、望ましいはずの行動で結果が出ないときに、代替の行動を試し、その結果が出なくても代替案を模索し続ける機能に、大脳基底核の間接路が関わっていることを実証しました(図3下)。直前の結果だけでなく、長い目でみた評価を反映させて、直前の結果を反映する報酬最大化システムを加速する機能ではないかと考えています。

■将来的な展望

本研究によって新たに見出された基底核の回路機能が従来の一般的理解や計算モデルとどのように協調、競合して大脳基底核の統合機能を実現するかを解明する必要があります。そのためには間接路と共に直接路の関与、回路全体を駆動する大脳皮質線条体系、黒質線条体系の役割の理解が必須です。私たちの予備的な研究でも知見を得ていますが、現在多くの研究によって大脳基底核システムの新しい知見が次々と蓄積されており、意思決定、判断や行動選択のメカニズムの理解が加速しています。また、強迫性障害にみられる大脳皮質線条体投射の異常や統合失調症で認められる間接路細胞(D2受容体含有)の動作障害が検証されたように、大脳基底核の回路機能研究と計算モデル研究が更に発展し、精神・神経疾患の病因と病態解明、やがて治療法の開発につながると期待されます。

本研究によって新たに見出された基底核の回路機能が従来の一般的理解や計算モデルとどのように協調、競合して大脳基底核の統合機能を実現するかを解明する必要があります。そのためには間接路と共に直接路の関与、回路全体を駆動する大脳皮質線条体系、黒質線条体系の役割の理解が必須です。私たちの予備的な研究でも知見を得ていますが、現在多くの研究によって大脳基底核システムの新しい知見が次々と蓄積されており、意思決定、判断や行動選択のメカニズムの理解が加速しています。また、強迫性障害にみられる大脳皮質線条体投射の異常や統合失調症で認められる間接路細胞(D2受容体含有)の動作障害が検証されたように、大脳基底核の回路機能研究と計算モデル研究が更に発展し、精神・神経疾患の病因と病態解明、やがて治療法の開発につながると期待されます。

■本研究について

玉川大学、東京医科歯科大学(現 東京科学大学)、福島県立医科大学、および京都大学の共同研究として、日本医療研究開発機構(AMED)の脳とこころの研究推進プログラム「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」(課題番号JP19dm0207089, JP22dm0207113)、文部科学省科学研究費補助金(課題番号JP26290009, JP15K14320, JP21K15184, JP26112005, JP21H05242, JP23K27280, JP18H05524, JP23H00494, JP22H04922)、私立大学戦略的研究基盤形成支援事業(課題番号S1311013)などの支援により実施されました。

玉川大学、東京医科歯科大学(現 東京科学大学)、福島県立医科大学、および京都大学の共同研究として、日本医療研究開発機構(AMED)の脳とこころの研究推進プログラム「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」(課題番号JP19dm0207089, JP22dm0207113)、文部科学省科学研究費補助金(課題番号JP26290009, JP15K14320, JP21K15184, JP26112005, JP21H05242, JP23K27280, JP18H05524, JP23H00494, JP22H04922)、私立大学戦略的研究基盤形成支援事業(課題番号S1311013)などの支援により実施されました。

本件に関するお問い合わせ先

学校法人玉川学園 教育情報・企画部広報課

- 住所

- 東京都町田市玉川学園6-1-1

- TEL

- 042-739-8710

- FAX

- 042-739-8723

- pr@tamagawa.ac.jp