【大阪大学】環境問題を引き起こすPFASを高効率に「完全分解」― 新開発の高周波パルス発生器を活用、工学研究科とNexFiの共同研究で

●従来にない高周波動作を可能とする高電圧パルス発生器を開発。高速水流下でも安定した高密度プラズマを発生可能に。

●この液中プラズマ*¹を活用することで、深刻な環境問題を引き起こしているPFAS*²を効率的に、かつ完全分解することに成功。

●PFASはプラズマによって分解することが知られていたが、これまで完全分解は困難で、低コストで効率よく分解できる技術が望まれていた。

●PFASの残留サイクルを断ち切り環境中から根絶できる可能性を示した。

◆概要

舟木教授とネクスファイは、2017年に「SiC応用技術共同研究講座」を設置し、SiC*³パワーデバイスを用いた革新的高電圧機器の社会実装に向けて研究開発を進めてきました。今回の成果は、社会課題の解決につながる大きな一歩となります。

一度放出されたPFASは自然分解されにくく、環境中に残留し続けて長距離を移動する特性があることから、世界中でPFAS汚染が問題視されています。各国で一部のPFASの使用・製造の規制が強化される中、PFAS対策に有効な方法の一つとして研究されているのが分解技術ですが、本格的な運用については課題が多く、実用化には至っていないのが現状です。

分解技術の1つとして低温プラズマによる手法が注目されていますが、現状の技術では分解効率が低くコストがかかることから、実用化に至っていません。また、完全分解も困難で、技術の進歩が望まれていました。

今回、ネクスファイは大阪大学との共同研究講座において、従来にない最大1Mpps*⁴の高周波動作を可能とする高電圧パルス発生器を開発しました。このパルス発生器を液中の低温プラズマに用いることにより、高速水流下でも安定した高密度プラズマを発生させることが可能になりました。さらに、この液中プラズマによりPFASを処理したところ、従来に比べて大幅に短い時間で完全分解することに成功しました。

この成果によりPFAS処理の大幅なコストダウンと、PFASの残留サイクルを断ち切り環境中から根絶できる可能性を示すことが出来ました。ネクスファイと大阪大学は、早期社会実装に向けてさらなる分解スピード向上の研究を行ってまいります。

【舟木剛教授のコメント】

半導体デバイスを用いて高電圧の高速パルスを高周波数で発生させることはこれまで困難でしたが、ネクスファイと共同で開発した技術によりこれが可能となりました。この技術が当初想定していた加速器などの科学技術利用だけでなく、我々の身の回りで喫緊の課題となっている環境問題改善技術として利用できることは望外の喜びです。

◆研究の背景

私たちの身の回りの製品等を作る工業・産業のさまざまな過程で放出されるPFASは、自然界ではほとんど分解されずに地上、河川、海洋、大気に半永久的に漂ってしまい、根絶には効率のよい完全分解手法が求められています。また、人体への影響も確認されており、国際条約において製造・輸入等の規制対象物質となっています。

◆研究の内容

本研究グループでは、SiCパワーデバイスを用いた高電圧・高周波のスイッチングモジュールおよびパルス発生器を開発しており、今回、SiCパワーデバイスとネクスファイ独自開発の高速パルストランスとの組合せにより、従来にない最大1Mppsの高周波動作を可能とする高電圧パルス発生器を開発しました。このパルス発生器を液中の低温プラズマに用いることにより、高速水流下でも安定した高密度プラズマを発生させることが可能になりました。

また、その応用の一つとして液中プラズマによる難分解性物質の高効率分解の実証を進めており、大きな社会問題となっているPFASの分解を試みたところ、高効率に完全分解することに成功しました。

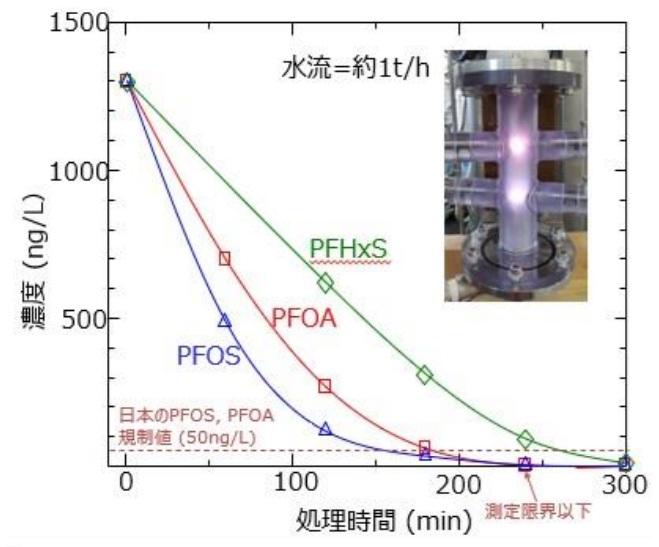

図1は、高速水流下(約1t/h)でのPFAS関連物質の処理に要した時間を示したものです。従来は、高速水流下で安定的なプラズマを維持することが難しく、規制値以下に分解するまでには至っていませんでした。今回、新開発した機器を活用すると、PFOSは160分、およびPFOAは180分で規制値以下に分解し、250分で測定限界以下に分解(完全分解)することができました。短鎖であるPFHxSも、270分で規制値以下に、おおよそ300分で測定限界以下の値にまで分解することができました。(※測定は、第三者の分析専門業者に依頼して実施しました)

今後も、分解効率の向上を目指し研究開発を行います。

◆本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究成果により、現在抱えているPFAS問題の解決の糸口を見出したばかりではなく、同様な環境汚染元となる難分解有機化合物の大気・水質汚染に対する解決策の一つとして広範囲での応用が期待されます。

◆本研究に関わる特許情報

・特願 2025-97960 (特許出願中)

・出願人:ネクスファイ・テクノロジー株式会社

・発明の名称:難分解性化合物分解方法および液中プラズマ発生装置

◆用語説明

*1 液中プラズマ

液体中に極めて短時間の高エネルギーを繰り返し加えてプラズマを連続発生させる技術。

*2 PFAS

有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。PFASの中でも、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)、PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)は、幅広い用途で使用されてきました。これらの物質は、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があるため、国際的に規制やリスク管理に関する取り組みが進められています。

*3 SiC

SiC(シリコンカーバイド)はシリコン (Si) と炭素 (C) で構成される化合物半導体材料です。Si(シリコン)の限界を超えるパワーデバイス用材料として期待されています。

*4 pps

Pulse Per Secの略。1秒間に発生できるパルス数。

*5 プラズマを用いることで分解

(参考)Journal of Plasma and Fusion Research Vol.100, No.3 March 2024

◆SDGs目標

3. すべての人に健康と福祉を

6. 安全な水とトイレを世界中に

11. 住み続けられるまちづくりを

12. つくる責任 つかう責任

14. 海の豊かさを守ろう

15. 陸の豊かさも守ろう

17. パートナーシップで目標を達成しよう

◆参考URL

・舟木剛教授 研究者総覧

https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/7cf92fea59d80a61.html

・SiC応用技術共同研究講座

https://liaison-office.eng.osaka-u.ac.jp/topics/001332/

・ネクスファイ・テクノロジー株式会社

https://www.nexfi-tech.com/