「酪農学園大学」のニュース記事検索結果 156件

10/23(月) 学校法人酪農学園が東京都港区に「酪農学園東京プラザ」をグランドオープン!!

学校法人酪農学園(北海道江別市)は、来たる10月23日(月)、教育機関としての魅力を伝える情報発信の活動拠点として「酪農学園東京プラザ」を東京都港区にグランドオープンいたします。 本プラザでは、酪農学園からの情報発信のほか、月替わりで生乳を...

農福連携とは、担い手の高齢化と減少が進む農業分野と、障害者や高齢者らの働く場の確保を求める福祉分野が連携することをさし、2023年7月末現在、実施件数は全国で6300件以上、北海道の事例も600件以上あるとされており、近年、取組みが急速に拡...

学校法人酪農学園とイオン北海道株式会社の包括連携協定締結式 取材のご案内

学校法人酪農学園(理事長:高島 英也、以下、酪農学園)とイオン北海道株式会社(代表取締役社長:青栁 英樹、以下、イオン北海道)は、相互連携を強化し、地域の資源循環の取り組みを推進するため、包括連携協定を締結します。

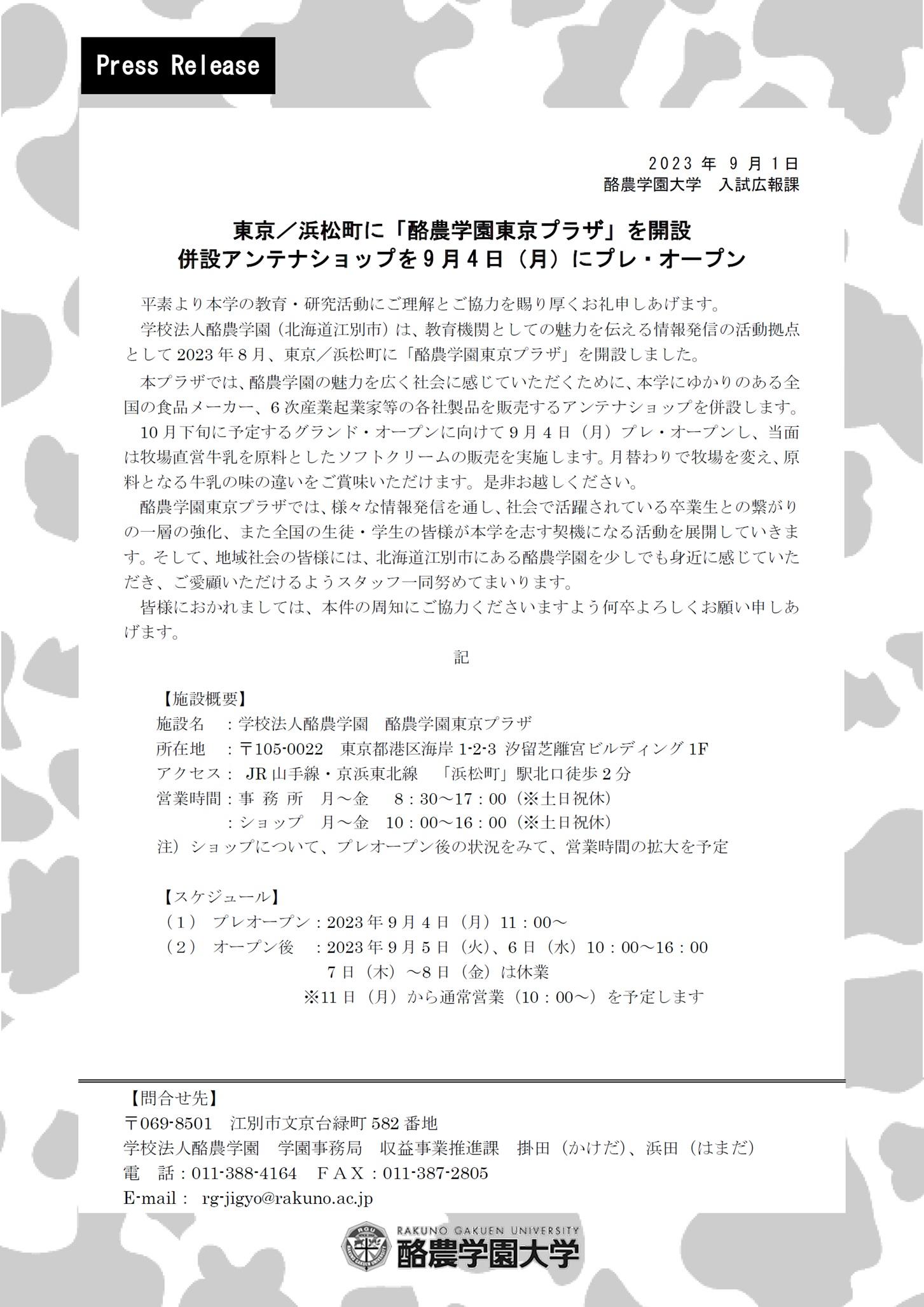

東京/浜松町に「酪農学園東京プラザ」を開設。9月4日(月)にプレ・オープン。

学校法人酪農学園(北海道江別市)は、教育機関としての魅力を伝える情報発信の活動拠点として2023年8月、東京/浜松町に「酪農学園東京プラザ」を開設しました。 本プラザでは、酪農学園の魅力を広く社会に感じていただくために、本学にゆかりのある全...

学校法人酪農学園と、株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメントとの包括連携協定締結について

学校法人酪農学園は、株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメントと包括的連携に基づく交流協定を締結し、2023年8月3日、エスコンフィールド北海道において、理事長 高島 英也と株式会社北海道日本ハムファイターズ代表取締役社長 小村 勝...

酪農学園大学を会場とした「令和5年度北海道ブロック牛削蹄競技大会」が開催されます。

「令和5年度北海道ブロック牛削蹄競技大会」を学校法人酪農学園フィールド教育研究センター酪農生産ステーションにおいて、北海道牛削蹄師会が主催となり、開催させていただく運びとなりました。 本競技大会は、酪農及び肉用牛経営における生産性を高め...

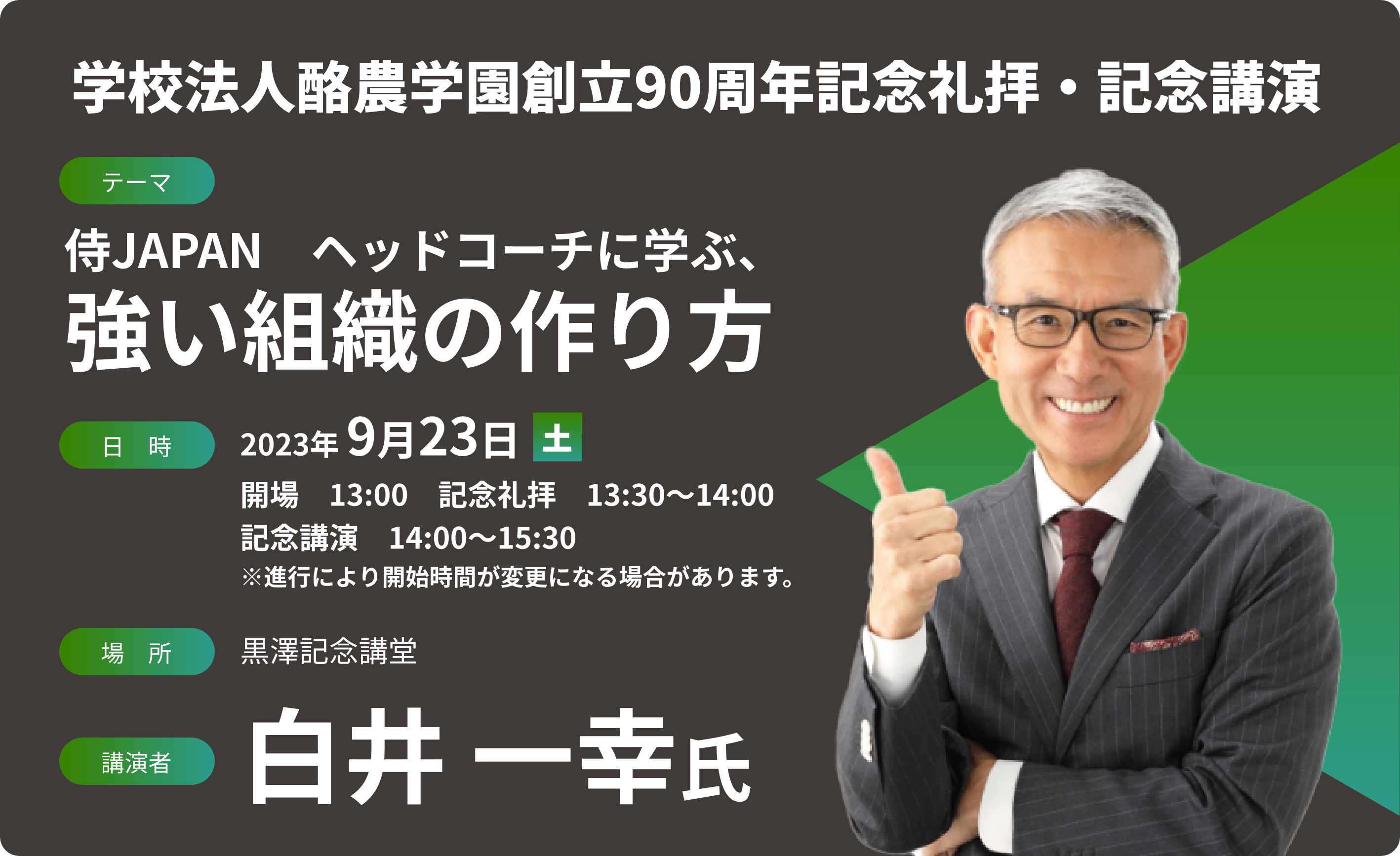

この度、学園創⽴90周年を記念して、記念礼拝と記念講演を開催することといたしました。 記念講演には、侍JAPANヘッドコーチと務めた白井一幸氏を招き「強い組織の作り方」をテーマに講演いただきます。

学校法人酪農学園が、群馬県が発行する「グリーンボンド」への投資を決定。

学校法人酪農学園は、このたび、群馬県が発行するグリーンボンド(群馬県公募公債(10年・グリーンボンド)第1回、以下「本債券」という)への投資を決定しましたので、お知らせします。

学校法人酪農学園(北海道江別市)は、このたび、2023年7月18日に開催の理事会において、新たに、高島英也(たかしま ひでや)氏が理事長に選任され、同日付で就任しましたのでお知らせいたします。 (新理事長の任期は2023年7月18日から20...

酪農学園大学が「動物愛護フェスティバルinえべつ」の継続開催を目指し、クラウドファンディングを開始。

酪農学園大学(北海道江別市)は、クラウドファンディングサービス「READYFOR」にて、「動物愛護フェスティバルinえべつ~継続開催を目指すためにご支援を~」を開始します。350万円を目標に、2023年7月18日(火)から8月31日(木)ま...

酪農学園大学、札幌円山動物園、日本大学、Wild meǽt Zooが主催するワークショップ[北海道における捕獲された野生動物を用いた屠体給餌の可能性]のお知らせ

酪農学園大学と、札幌市円山動物園、日本大学、Wild meǽt Zooが主催となる、ワークショップ[北海道における捕獲された野生動物を用いた屠体給餌の可能性]が、札幌市円山動物園科学館ホールにて2023年6月25日(日)13:00から開催...

ドローンが離陸しました!酪農学園認定ベンチャー第一号設立のご紹介

学校法人酪農学園認定ベンチャー第一号として、株式会社インターリジョンが設立されました。 設立経緯や今後の活動については、2023年6月16日(金)13:00~ 酪農学園A1号館207にて説明を行います。

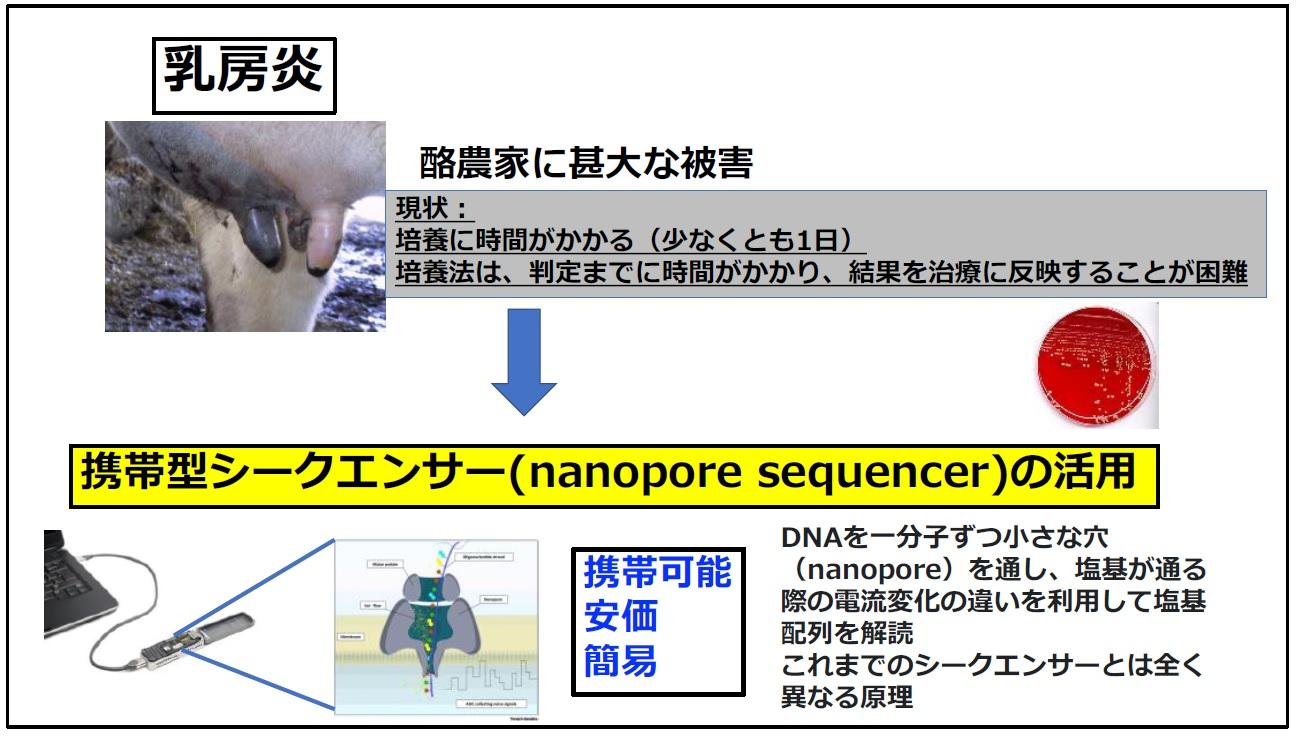

酪農学園大学獣医学群獣医学類の臼井優教授らの研究グループが携帯型シークエンサーにより乳房炎原因菌をその日のうちに判定できる方法を開発しました。

研究成果のポイント ・乳房炎は酪農をする上で、最も問題となる病気(経済損失は日本全体で年間 800億円) ・原因となっている細菌をすぐに判定することができることで、より有効な治療が可能 ・従来の細菌培養法では判定までの時間が 1 日は必要だ...

[酪農学園大学]2023年8月19日(土)高校生研究発表会「サイエンスファーム2023」開催のお知らせ

[サイエンスファームとは??] 獣医大学(酪農学園大学)が運営する高校生の研究(サイエンス)の育成(ファーム)を目指した発表会です。 今年は対面とオンラインのハイブリット開催となりました。 多くの皆さまのご参加を賜りますよう、ご案内申し上げ...

酪農学園大学のフィールド教育研究センター肉畜生産ステーション肉牛飼養施設において、各企業と連携し、肥育期間中エコフィード(食品製造等の副産物を牛や豚が食べられるように調整した飼料)を100%給与し肥育した肉牛を出荷いたします。 エコフィード...

酪農学園大学と株式会社菊田食品は包括連携協定を締結いたします

酪農学園大学と株式会社菊田食品はこれまで相互の持つ資源の有効活用を中心に連携してまいりました。今後は農業の振興や、より一層の地域・社会貢献に焦点をあて連携を深めてまいります。また、資源の有効活用という切り口からSDGsの達成にも貢献します。...

学校法人酪農学園が新学長に岩野英知教授を選任 -- 任期は2023年5月1日から2026年3月31日まで

学校法人酪農学園(北海道江別市)は、4月20日の理事会において、学長に岩野英知教授を選任した。任期は2023年5月1日から2026年3月31日までとなる。

【5/26.27】酪農学園大学で「大動物継続教育合同セミナー」を開催します。

本セミナーは本学卒業生の卒後教育及び産業獣医師の発展を目的としたセミナーで、例年本学を会場として開催してまいりましたが、2020年から2022年までは新型コロナウイルス感染拡大防止対策としてオンラインで開催してまいりました。 この度、4年ぶ...

学校法人酪農学園と卒業生の皆さまが製造した牛乳・乳製品を販売する「酪農学園マルシェ」を札幌の大通ビッセにて、2023年2月10日(金)~12日(日)の3日間、開催いたします。

![酪農学園大学、札幌円山動物園、日本大学、Wild meǽt Zooが主催するワークショップ[北海道における捕獲された野生動物を用いた屠体給餌の可能性]のお知らせ](https://www.u-presscenter.jp/item/2ea915adc84ed0cdcb4fcf4668021f3d_10.jpg)

![[酪農学園大学]2023年8月19日(土)高校生研究発表会「サイエンスファーム2023」開催のお知らせ](https://www.u-presscenter.jp/item/de11a5bf618394e37060cd80521d39f5.jpg)